すべては子供たちのために――なぜ宮崎駿は手塚治虫を否定するのか(3)

連載第一回「天才対天才、血まみれの思想闘争――なぜ宮崎駿は手塚治虫を否定するのか(1)」はこちら

連載第二回「巨匠ミヤザキの欺瞞のパンツ――なぜ宮崎駿は手塚治虫を否定するのか(2)」はこちら

連載第三回である。

過去の第一回および第二回では、日本アニメーション界の宮崎駿が強烈な「ニヒリズム」を抱え込んだ人物であることを見、また、その虚無的な思想を欺瞞のヴェールで隠蔽しようとする傾向があることを見た。

宮崎にとっての手塚とは、その漆黒のニヒリズムを体現したある種の自身の陰画なのではないか、とも思えてくるとろである。自分自身の否定するべき可能性であり、戦うべき鏡像。

むろん、その根底にはいまなお消しがたい畏怖があり、同じ創作者としてのリスペクトがあると考えるべきであろう。

あるいはそこには何らかの個人的隔意も含まれているのかもしれないが、ただそれだけのためにかれが手塚を批判し否定すらしているものと受け止めるべきではない。すべては日本を代表する最大最高の天才作家どうしのあまりにも高度な思想対立なのである。

以下では、あらためて宮崎にとってのマンガとアニメーションが意味するものを見ていきたい。

「子供たちにニヒリズムを語ってはならない」

手塚治虫は戦後マンガ界最大の巨人であり、戦後マンガ界を特徴づけた人であった。手塚のアニメーションの仕事を否定的に捉える宮崎ですら、かれのマンガにおける仕事を礼賛していることは興味深い。

宮崎の言葉を信じるなら、かれが批判するのはあくまで手塚のアニメ作家としての一面だけであって、マンガ家としての手塚はやはり偉大な先人というべきなのである。

それでは、なぜ、宮崎は手塚のアニメーションにおける仕事をどこまでも否定的に評価するのだろうか。単に手塚のアニメ作家としての技量が稚拙なものに留まったからに過ぎないのか。

そうではない。やはりそこには「ニヒリズム」と「ヒューマニズム」の問題を見て取るべきであろう。

宮崎によれば、手塚はほんらい、ニヒリズムに凄みを見せた作家であった。そのニヒリズムには、宮崎ですら「畏怖」を覚えるほどの魅力があった。

しかし、かれはそのニヒリズムをヒューマニズムという欺瞞的な作法で覆ってしまった。そのことにより、手塚の世界は矛盾をきたし、致命的な問題を抱え込むこととなった。それが宮崎の見解であると、ひとまずは、そういえる。

とはいえ、ここで重要なのは、手塚のニヒリズムを宮﨑は肯定的に受け止めているのか、ということである。

かれはニヒリズムを嫌い、それを超克しようとこころみているのではなかったのか。いったい、宮崎にとってニヒリズムとはどのような位置付けになるのだろう?

一見すると宮崎の主張は自己矛盾しているようにも思われる。かれは手塚のニヒリズムを肯定しているのか、否定しているのか? そうなのだ、こういった宮崎の手塚に関する発言はきわめて錯綜しており、一見すると無理を孕んでいるようにも思えるのだ。

だが、よりていねいに整理していくと必ずしもそうではないことがわかってくる。

まず、重要なのは、宮崎が「マンガ」と「アニメ」というメディアを分けて考えていることだ。

宮崎にとってはマンガは「大人向け」でもありえるメディアであるのに対し、「アニメ」はあくまで「子供向け」のメディアである。いい換えるなら、アニメとはあくまで「子供たちのために」作るものであるということになる。

これは宮崎が一貫して掲げている信念であり、かれの創作における思想の根本にあるものである。宮崎がアニメーションの新作にこだわりつづけるのは、それが子供たちへのメッセージであるからなのだ。

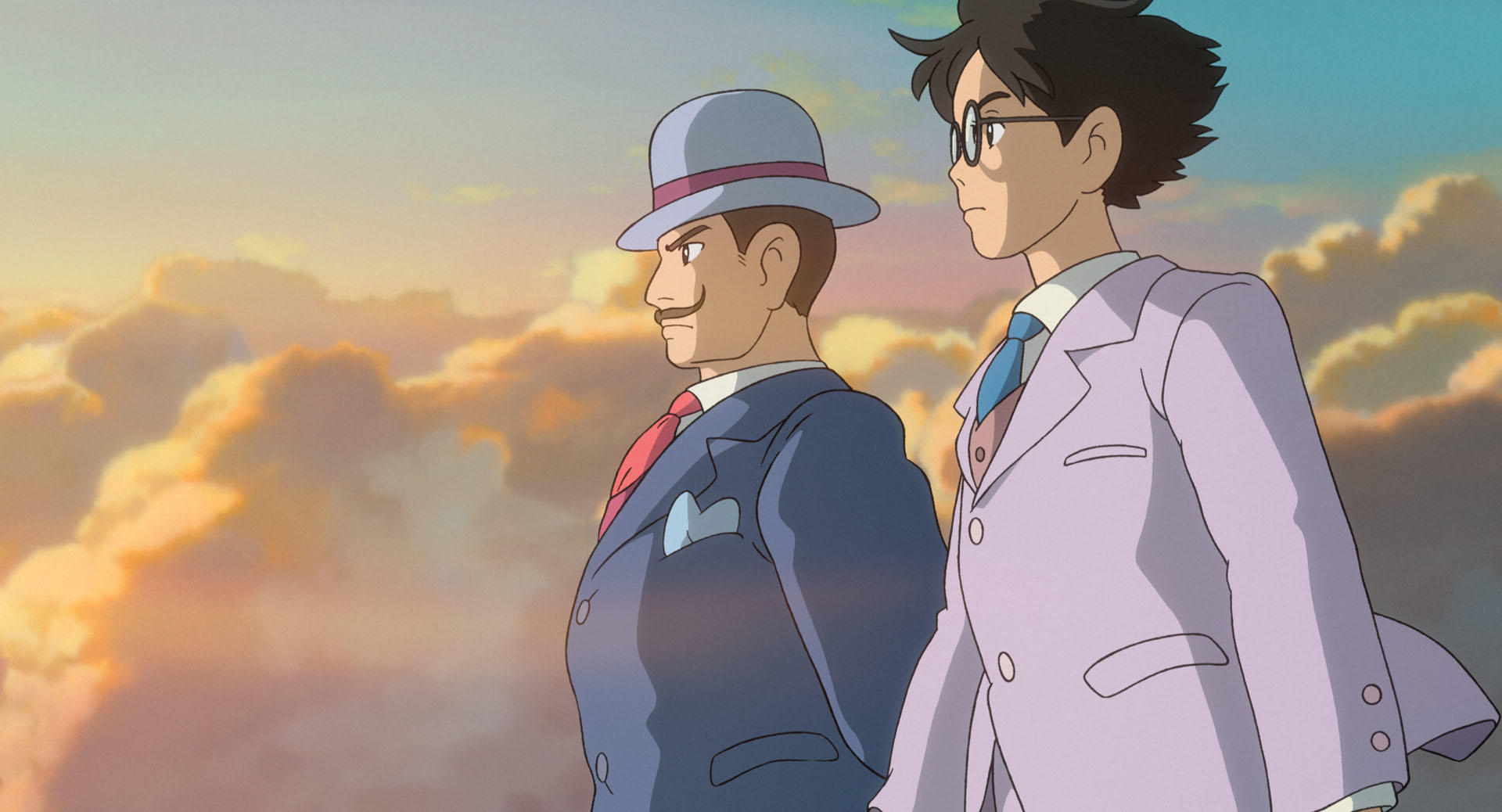

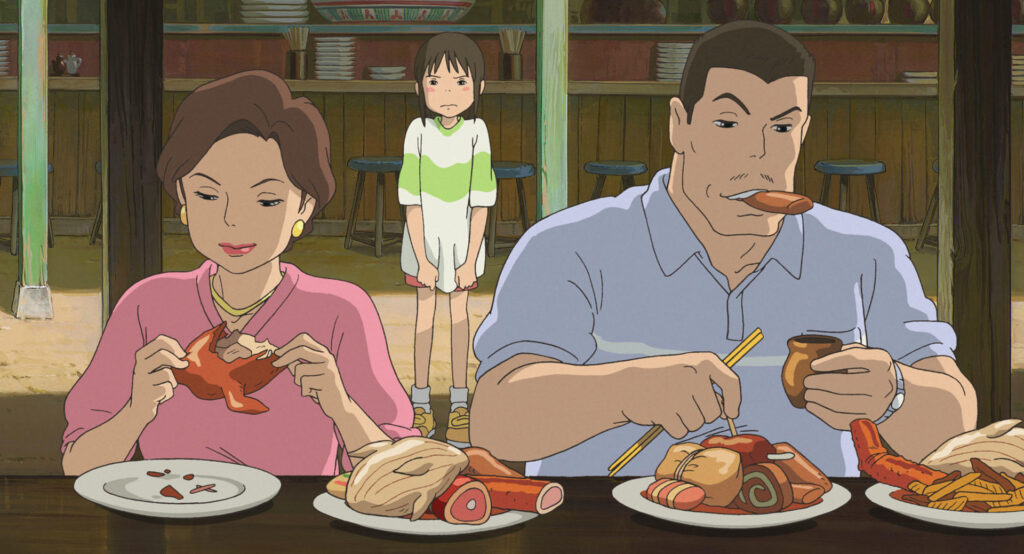

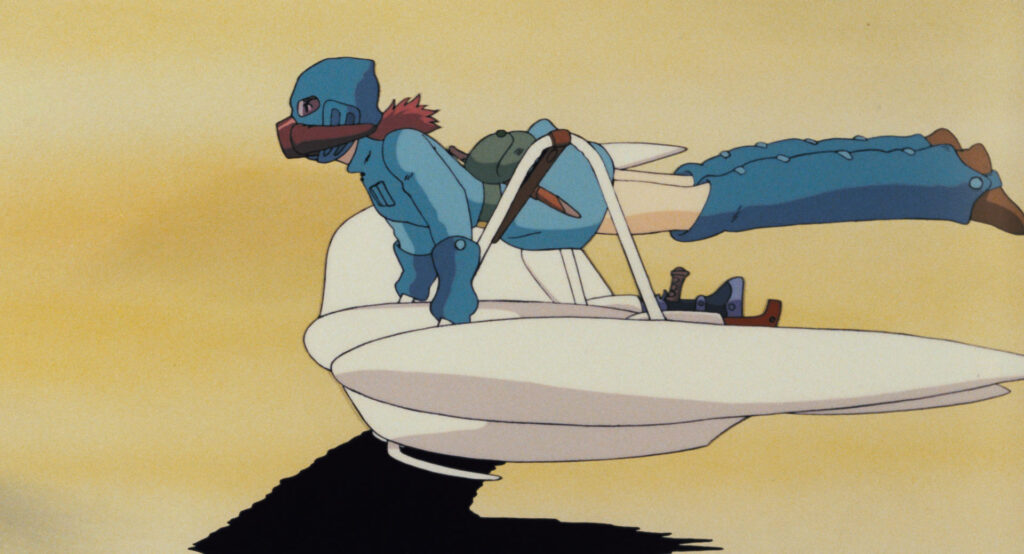

『千と千尋の神隠し』、『崖の下のポニョ』といった作品も、それがあくまでも「子供向け」であることを頭に入れておかなければ理解できないことになるだろう。

アニメにおいては、自分のために作品を作ってはならない。あくまでもどこまでも子供たちのためにこそ作るのだ。それが、宮崎の基本的な考えかたなのである。

宮崎がくりかえし述べるのが「子供たちにニヒリズムを語ってはいけない」という言葉である。これはつまりいい換えるなら、「子供向けの表現であるアニメーションにおいて、ニヒリズムを表現してはならない」ということになる。

逆にいうなら、大人向けでありえる表現であり、また個人による作品ということになるマンガにおいてはニヒリズムを表現することは許される、という意味にもなるであろう。

宮崎が手塚のニヒリズムに畏怖を感じたと語るのは、この意味では理解できることである。ただ、宮崎がこのように子供たちに配慮をしながら作品を作っているのに対し、手塚は違った。

かれはアニメであろうとマンガであろうとかまわず、ニヒリズムを(ときにヒューマニズムで粉飾しながら)描いた。そこが宮崎にとって気にくわないポイントなのではないか。

「神様」手塚治虫の創作における姿勢とは

手塚治虫という作家についてあらためて考えてみよう。かれは世間では「手塚ヒューマニズム」の作家として考えられている。

その代表作として見られる『鉄腕アトム』にせよ、『火の鳥』にせよ、『ブラック・ジャック』にせよ、「人間であることは美しい!」「生きていることは素晴らしい!」と高らかに訴えかけるテーマの作品として捉えられている。そういい切っても良いであろう。

だが、じっさいにその作品を読んでみると、とうていそのようなきれいごとでは割り切れない虚無の深淵が見えてくる。手塚は戦後マンガに生々しいエロティシズムや底知れないニヒリズムを持ち込んだ作家であり、そのことによって歴史に名を残しているのである。

それでは、手塚はそのような虚無的な思想の人であったのか。そうなのかもしれない。しかし、そういい切ってしまうのには何か違和感を覚える。

たとえば『風の谷のナウシカ』という戦後日本を代表する空前の大名作を一読してみればすぐに判然とするように、宮崎には紛れもなく思想があり、その思想にのっとって作品を生み出している。その意味で、宮崎は思想の人である。

だが、手塚はどうだろう。私見では、かれのニヒリズムもヒューマニズムも、本質的な思想ではない。そもそも、手塚がある思想なり主題を伝えるために作品を作っているとは思われない。

そう、手塚はまず何よりもエンターティナーであり、そしてストーリーテラーであった。むろん、かれにもそれなりのテーマはあっただろう。だが、いってしまえば、それが手塚の作品の本質的な魅力ではない。

手塚はまず何よりも物語が波乱万丈であること、面白くてたまらないことを追求した作家なのである。いってしまえば、そのために「ニヒリズム」も「ヒューマニズム」も利用したに過ぎない。

手塚は決して「思想の人」ではなく、その作品に一貫した思想を読み取ったところで、じつはさして魅力的なものは見えてこないのである。

なるほど、手塚作品にも思想はある。深刻なテーマは数知れない。だが、手塚においてはそれはあくまでも物語に奉仕する形でのみ使用されるべき従属物であるに過ぎない。

つまり、「面白いことがいちばん大切」であり、「面白ければ何をやっても良い」、それが手塚治虫の創作における姿勢であった。

対して宮崎は異なる。かれはマンガにおいては重厚な思想をともなう『ナウシカ』のような作品を描いたし、アニメにおいては「あくまでも子供たちのために」作品を作りつづけた。

庵野秀明が批判しつづけるように、その「思想」は、かれの天才に対して足かせにもなっているようにも思われる。

かれほどの才能ならもっと自由に、もっと奔放に、アニメーションを生み出すことも可能なのではないか。観客はむしろそれをこそ求めているのではないか。そうも思われるが、宮崎はあくまでも「子供たちのために」アニメを作ることにこだわった。

かれの作品は決して「何でもあり」ではなかった。その意味では、手塚と宮崎の「思想対立」とは、単にイデオロギーの違いによる対決というよりは、無思想対思想のたたかいなのである。

すべては子供たちのために、という嘘

宮崎はひとりのマンガ作家として『風の谷のナウシカ』という戦後日本を代表する空前の大名作を生み出してなお、すぐにアニメの仕事に帰還した。

そこから『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』といった、スタジオジブリを超えて邦画史上でも最大級といえるヒット作が続くことになるのであるが、あのダークな『ナウシカ』を経ているにもかかわらず、それらもまたあくまで「子供向け」の作品であった。

くりかえすが、ここでいう「子供向け」とは、内容がチャイルディッシュであるということではない。子供たちへ向けたテーマとメッセージを込めた作品ということなのである。

宮崎の認識では、子供たちとはこの世界の未来をになっていく存在なのであり、だからこそかれらに対して虚無を、絶望を説いてはならない。ほのかなものではあれ、希望をこそ見せてあげるべきだ。

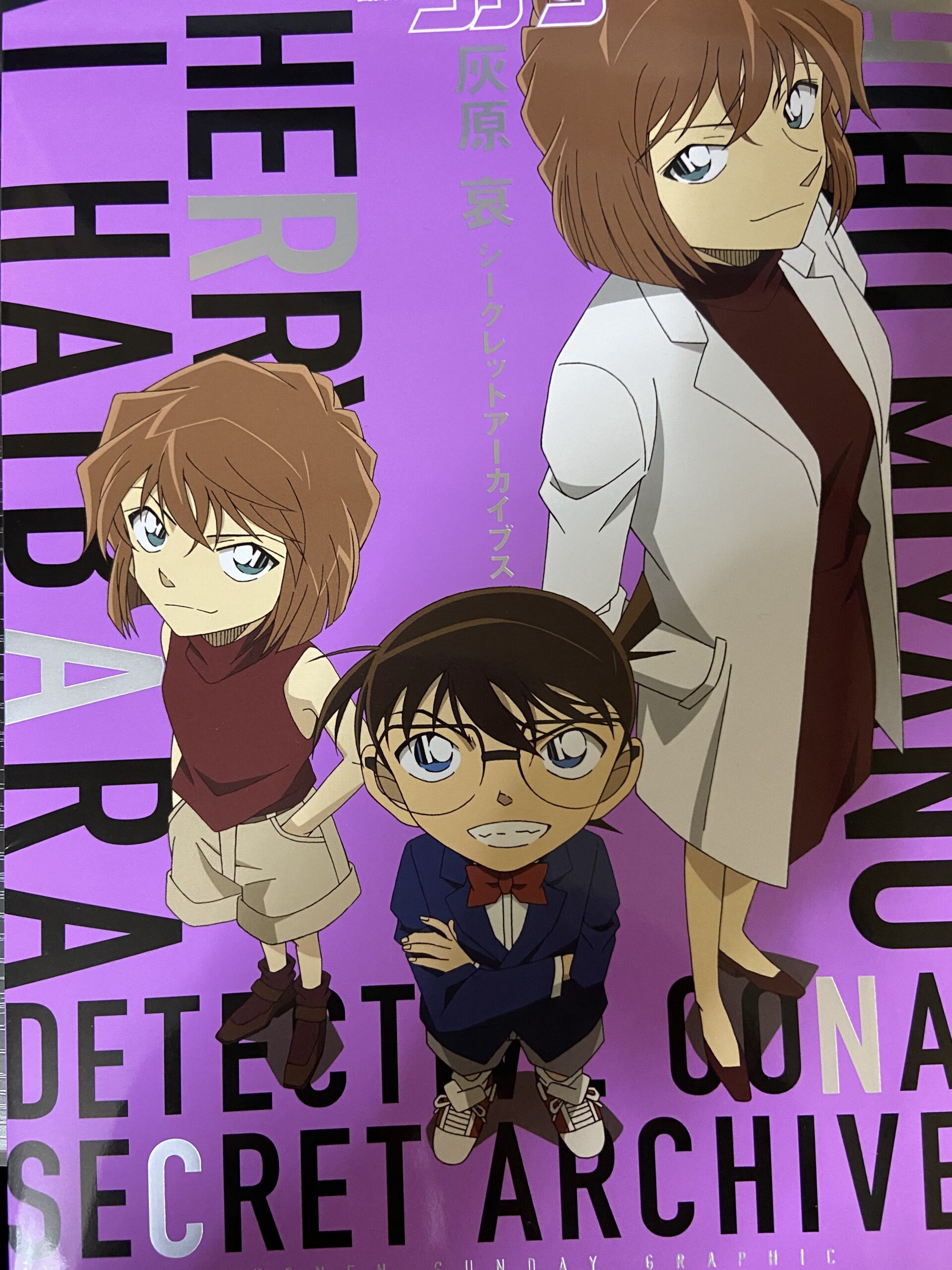

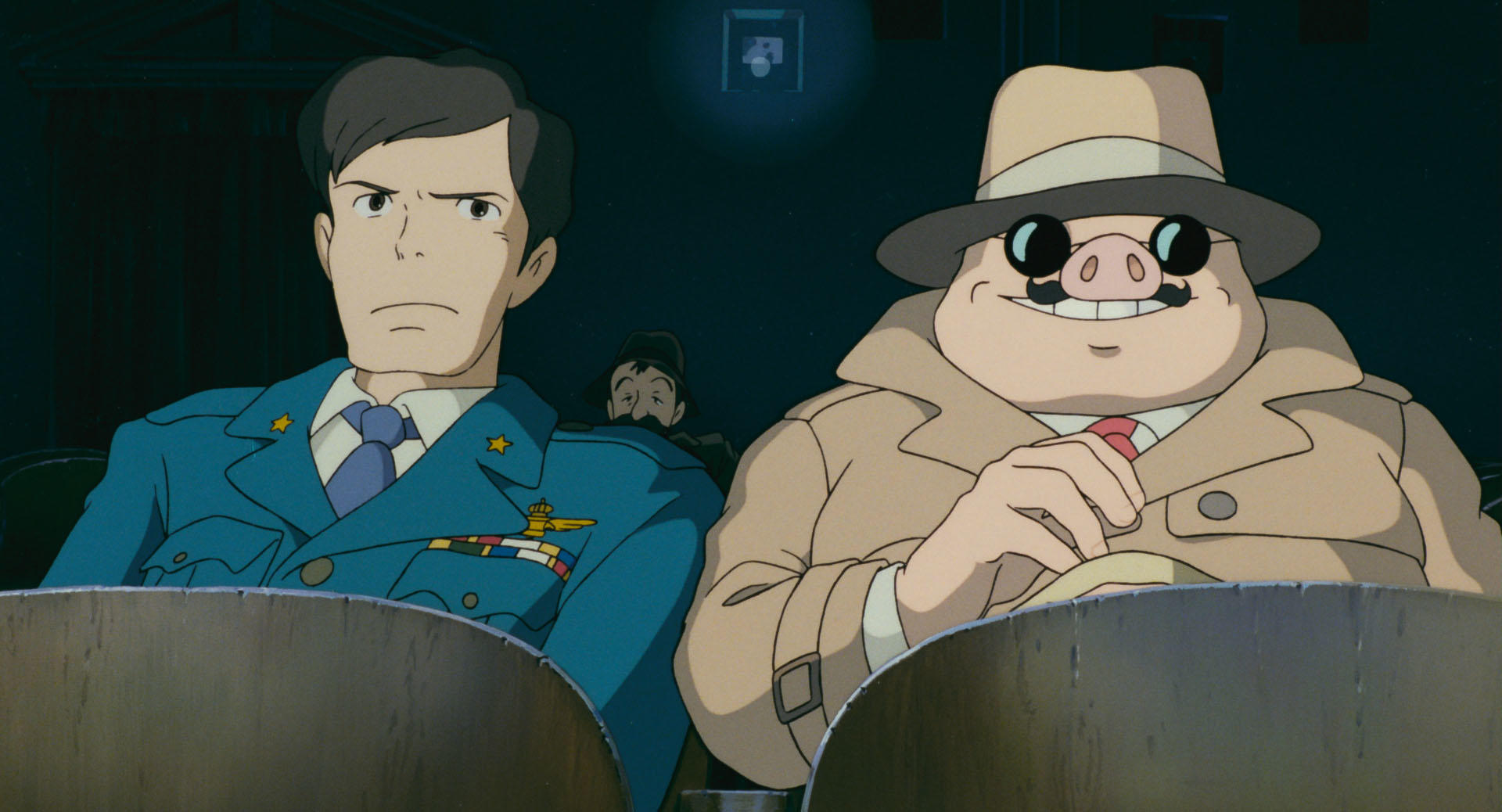

宮崎はそのような「思想」のもと、作品をつくりだしつづけた。少なくとも『風立ちぬ』に至るまではそうだったはずである。だからこそ『紅の豚』などは、あってはならない、あるべきではない作品なのである。

宮崎の手塚への批判、もっというなら否定は、この観点から見たとき、初めて真に理解できる。

それは、岡田斗司夫がいうように個人的に「何かあったのではないか」といった低い次元の話ではない。そして、また、ただ手塚がアニメーターに賃金を下げる行為に手を染めたといったことへの反感に留まるものでもない。

宮崎が手塚を否定しようとするのは、つまりは手塚の無思想性を拒絶しようとしているのである。

「大人向け」のメディアでもありえるマンガはともかくとして、アニメーションはあくまで子供たちのために作られるべきものだ、そこに無節操に「ニヒリズム」やら「ヒューマニズム」を持ち込むべきではない、それが宮崎の態度だとしたら、かれの発言には一貫性が感じ取れる。

そして、この宮崎の批判は、手塚治虫に対してのみならず、手塚が導いた日本のマンガやアニメーション全体に対しても向けられているであろう。

日本のマンガにしろ、アニメにしろ、その特徴は「節操がない」ところにある。それこそ手塚が描き出したようなエロティシズムやニヒリズムやヒューマニズムが、そこでは臆面もなく多用されている。

個々の作家を見ていけばもちろんそれなりの主題も思想もあることだろうが、全体として考えると、その現状はカオスとしかいいようがないように思われる。

そこにあるものは「面白いことがすべて」、「物語こそが神だ」という世界であり、その「光と闇」は宮崎のような作家にとって我慢がならないほど低俗なものに思われても不思議ではない。

本質的にこの世界に絶望しているニヒリストである宮崎の思想的態度は、シンプルである。すべては子供たちのために。このことに尽きる。

だが、それはほんとうに子供たちのためなのだろうか。むしろ、宮崎のほうこそが子供たちに頼り、子供たちのなかに希望を見いだすことでかろうじてニヒリズムの深みに嵌まり込まずにいられるということなのではないだろうか。それほどにかれの絶望は深い。

いっぽう、手塚はニヒリズムともヒューマニズムとも受け取れるような膨大な作品を生み出しつづけながら、生涯、ついに人間と世界に絶望し切ることはなかった。

かれは楽観的だったのだろうか。かれの人間観は宮崎のような暗い絶望を欠いているのか。そうではないだろう。いままで縷々述べてきたように、手塚にも深い絶望はある。

しかし手塚においては、それはあくまで「物語のために」活用されるべきものだったのだ。宮崎において子供たちが、あえていうなら幻想の子供たちが神であるように、手塚においては物語の躍動こそが神であった。

ふたりの違い、もっというなら宮崎のアニメーションと日本の他の「アニメ」との違いをわかりやすく表現するならそういうことになる。

これが、これこそが「なぜ宮崎駿は手塚治虫を否定するのか」、その問いの答えである。いかがだろうか。ご納得いただけただろうか。

読者の皆さまには、全三回に及ぶ連載をお読みいただけたことに感謝する。今後とも「ヲトナ基地」ではぼくの偏愛する作家たちを取り上げてその魅力を語っていくつもりだ。ぜひ、継続してお読みいただきたい。

宮崎や手塚についてもいずれまた形を変えて語ることもあるであろう。そう――まさにかれらこそがぼくにとっての創造の神々なのだから。

\ よかったらこの記事をシェアしよう! /