王を称えよ! 現代アニメがしんらつに描き出す格差と平等のパラドックス

能力主義にまつわる問題は、その実践が理想に届いていないことだけではない。それが問題だとすれば、解決策は「機会の平等」を完全なものにすることだろう。人生の出発点にかかわらず、人びとの努力と才能が許すかぎり確実に出世できる社会を目指せばいいはずだ。しかし、道徳的にであれ政治的にであれ、完全な能力主義でさえ満足のいくものかどうかは疑わしい。

マイケル・サンデル『実力も運のうち』

ネオリベラリズムとメリトクラシーの問題軸

もちろんご存知のことと思う、先日のアメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のドナルド・トランプが新大統領に選任された。

その是非についてはさまざまな議論があるだろうが、いずれにしろ、ひとついえるのはトランプ政権を生んだ背景にあるものは国家全体の「経済格差」だということだ。

同じ国に生まれて生きていながら、富裕階級と貧困階級では資産の差が何万倍にもなるという理不尽な状況が、怒りを生み、憎しみを呼び、あたかも魔法の呪文が地獄の亡霊を召喚するかのようにトランプを呼び出した。

格差は人と人との絆を崩し、社会の根本を成す友愛を粉砕する。その意味で忌むべきものというしかない。

もっとも、その一方で社会に格差があることは、すべてとはいわないまでも大方は「自己責任」であり、しかたないことだという議論もある。人より努力した者、能力がある者が栄達し、そうでないものはそれにふさわしい場所に留まる。それはごくあたりまえのことに過ぎないのだ、という主張はありえるだろう。

社会学者はそのような見解を「能力主義(メリトクラシー)」と呼ぶ。幾千年の長きにわたり階級社会に苦しんだ我々が見いだしたひとつの正義と公正のかたちである。

ただ、メリトクラシーに対しては批判も多い。一見するとそれはきわめて公平に思えるが、じっさいには生まれた時からすでに環境や資本に差がついている事実を無視しているというのだ。

なんぴとたりとも文句のつけようがないかと見える「フェアな競争」には、その実、いくつもの不可視のハンディキャップがひそんでいるというわけである。それでは、わたしたちは、この議論についてどのように考えるべきだろうか。

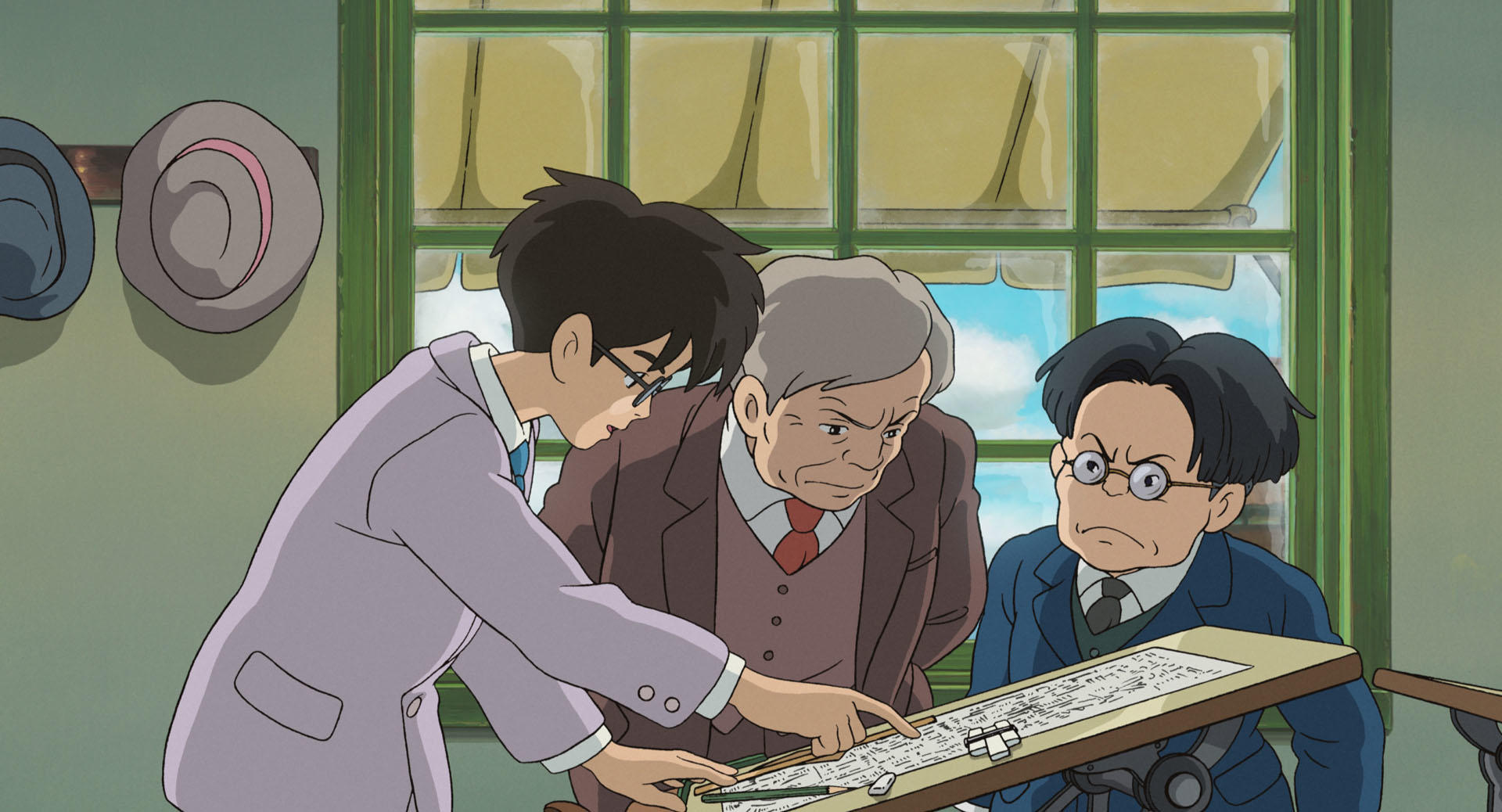

そのことを考察するとき、きわめて参考になるひとつの作品がある。京都アニメーションによって製作され、いくつものテレビシリーズと映画作品を通して発表されつづけてきた名作『響け!ユーフォニアム』(以下『ユーフォ』)だ。

このアニメは、ふつうに見ればごくあたりまえの青春物語であるかと思える。主人公の少女を中心とした何十人もの少年少女たちが、それぞれに努力し、葛藤し、さらにはその悩み苦しみをも乗り越えながら成長してゆくシンプルなストーリー。何も考えず見てもきわめて感動的なシリーズだ。

だが、『ユーフォ』には複数の作品に一貫して通底するひとつのテーマがある。それがメリトクラシーの正当性なのである。

そのことがはっきり前面に出て来るのは、とくに主人公・黄前久美子が最上級生となり、吹奏楽部の部長となった最後のシーズンだ。彼女は部長として部を率いる際、その伝統である「実力主義」を打ち出し、仲間たちを結束させようとするのだが、そのまえにさまざまな困難が立ちふさがる。

実力主義といい、努力しだいというが、そこに明確な基準はあるのか? そもそも人間的な情緒の一切を捨て去り、能力だけで判断する選択は人を納得させることができるのだろうか? ときにそういった問いを孕みながら、見ごたえ抜群のドラマが繰り広げられる。

黄前久美子の細い肩にのしかかるプレッシャー

久美子はその数、何十名にも及ぶ部員たちを率いるリーダーとしてはむしろどこか気弱で優柔不断なところがある心優しい少女である。彼女は全国大会金賞という、過去には達成できなかった高い目標をめざし、色々と苦心しながら部を牽引する。

そのきゃしゃな肩にのしかかる責任は重い。しかも、無数の部員たちがありとあらゆる種類の難題を彼女のもとに持ち込む。そして、ひとりの演者としても彼女はユーフォニアムを吹かなければならない。久美子は少しずつ少しずつストレスを溜め込み、疲弊してゆく。

その久美子を支えるのが親友の高坂麗奈である。天才的なフルート奏者である麗奈は、つねに高いモチベーションを保ち、自分にも他人にもきびしい。いわば久美子がどこかまだ甘さと優しさを残したままであるのに対し、麗奈は生きたメリトクラシーの権化なのだ。

だが、あくまで部のリーダーは麗奈ではなく久美子である。それは人を率いる資質において久美子が麗奈を凌駕していることを意味している。

一年生の頃、麗奈と比べればむしろ凡庸な女の子に過ぎなかった久美子が、ひとりの優秀なリーダーとして成長してゆくさまは圧巻としかいいようがなく、際立って感動的でもある。

久美子の物語はリーダーとは何か、優れたリーダーであるとはどういうことなのかを考えさせる。

本来、久美子にはそこまでの実力はない。しかし、地位は人を鍛え、立場は人を作る。全国大会の頂点をねらう部活動における部長の重責をになう久美子は、すさまじい勢いで人間として大きく成長してゆく。

とはいえ、その陰にどれほどの苦悩がひそんでいたことか。何より久美子はリーダーとして集団を導く一方で、ひとりのプレイヤーとしても部のトップでなければならないのだ。

彼女はつねに「実力主義」を標榜し、それこそが自分の部の理想だと公言しつづける。だが、その気高いはずの理想は彼女自身を追い詰めてゆく。なぜなら、自分自身もまたその実力による選別にさらされずにはいられないからだ。

他校からやってきたひとりの転校生が、あたかも久美子自身のシャドウであるかのように彼女のまえにあらわれ、その立場をおびやかす。

あくまで「マネージャー」として部を善導しながら、「プレイヤー」としても活躍しなければならない「プレイング・マネージャー」の負荷は、いまにも久美子のかぼそい背中を手折ってしまうかと見える。

それでも、彼女は折れない。数知れぬ理不尽、底知れない矛盾をただただ一身に背負っていながら、久美子は折れず、枉げず、どこまでもどこまでも「実力主義の北宇治」を貫き通す。

その背景にあるものは、実力主義こそが集団としての正しいあり方なのだという信念である。久美子は部長として、リベラルな「正義と公正」の観念を体現する。

その結果、どれほどくやしい、辛い思いをしようと、あくまで公平に人を見て判断するという「実力主義」こそが最もあるべき組織の形なのだというフェアネスの信条がそこにはある。

むろん、いくつも矛盾があり、問題が発生し、部全体が軋みを上げて崩壊寸前まで行くのだが、それでもなお、久美子は一切、信じることをま枉げない。その徹底の凄まじさ。

小柄な王が築く完全実力主義のキングダム

しかし、ほんとうに「実力主義」は正しいのだろうか。

繰り返すが、メリトクラシーに対してはさまざまな批判がある。どれほど公平に見えても、じっさいには能力だけで人を判断することこそが格差を生み、さらにはそれを固定化し、社会を緩慢に崩落させてゆくことはすでに多数の論者が指摘している通りである。

その視点から『ユーフォ』全体を批判することは可能だろう。この物語はあまりにもリベラリズムとメリトクラシーを盲信してはいないか。その矛盾を、問題を、無視してしまっているのではないか。そのように指弾している人は、おそらくたくさんいるだろうと考える。

だが、久美子の三年間を描き抜く『ユーフォ』の長い長い物語を見終えたとき、やはり彼女の信念と選択はあまりにも正しいものだと思わずにはいられない。

久美子はたしかにメリトクラシーを重視し、能力のある者と能力のない者をはっきり区別する競争のしくみを是とする。

それは彼女自身が三年間で燃焼し切るためにどうしても必要なことでもある。つねに実力を問われ、能力で判断される苦しい環境に身を置くことだけが、彼女を「真っ白な灰になる」ような完全燃焼に導いてくれるのだから。

しかし、じっさいにある能力の「格差」を前提にしながら、すべての部員を「平等」に扱おうとすることのパラドックスは深刻である。それは必然、持てる者が持たない者をしいたげる「パワーハラスメント」の光景にかぎりなく近づいてゆく。

だが、それでもなお、北宇治高校吹奏楽部からは、ひとりの脱落者も出ない。壮絶なまでに苛烈な練習を強いられながら、じつに初心者の一年生を含めた全員が落ちこぼれることなくレベルアップしつづけるのである。

なぜか。部の顧問である滝の指導力のたまものか。否。麗奈の傑出したカリスマが部員たちを統べたためか。否、否。答えはひとつ――そう、久美子である。

もともと高いモチベーションを持っていなかった人間であり、ひとりのプレイヤーとして麗奈ほど別格の才能を持たない久美子が部長であったからこそ、多くの部員たちが脱落することなくつ付いてくることができたのだ。

プレイヤーとしての才能で、自分を律し高みをめざしつづけるモチベーションの高さで、久美子は麗奈に遠く及ばない。だが、ただ正論で人を殴りつけて良しとするのではなく、どこまでも巧みに上の指示を言語化し、下の不満を糾合して「和」を保つマネージャーとしての能力において、久美子の力は唯一、そして無二なのだということ。

久美子が一年間の苦悩の末に築き上げたのは、いわば王その人ですら特別扱いされることがない完全実力主義の聖なる王国である。

それは、サンデルなどが口を窮めて批判しているように、無数の問題点を孕んでいることだろう。だが、そうはいってもそこにはやはり強烈な「正しさ」の魅力があることも事実だ。

たしかに、久美子のような態度はいかにも新自由主義的であり、最終的に「自己責任」のトラップにたどり着いてしまいがちな問題もある。

久美子にしろ、麗奈にしろ、間違いがない無謬とはとてもいえない。彼女たちは多くの人々を苦しめたり、傷つけたりしたはずである。その責の大きさ、咎(とが)の重さ。

とはいえ、だから『ユーフォ』はネオリベラリズムの作法に毒された凡作であるに過ぎない、と見ることはイデオロギーに染まって作品そのものを正面から見ることをしない卑俗な態度に違いない。

久美子自身、ときにメリトクラシーの正当性に疑問を感じながら、それでも正しくあること、フェアであることを徹底し切ろうとしていることを思うとき、そのたぐいの批判は浅薄なものに聞こえてくる。

一見したところ、どこにでもいるような、あたりまえのかよわい女の子にしか見えない久美子は最終的に、麗奈はもちろん、彼女の尊敬する天才的な「あすか先輩」ですらとどかなかった高みにまで到達する。

そこに彼女自身の利益はない。久美子はかぎりなくフェアネスにこだわった結果、部において自分の座るべき席を奪われすらする。だが、そのあまりにも誇り高い生きざまは、物語の外ですべてを傍観するわたしたちの胸を震わせることだろう。

クライマックス、マネージャーとしての重責と激務に追われるあまり、ついに「麗奈のとなり」という居場所を失ってしまった久美子はくやし涙を流す。

彼女はまちがえたのだろうか。いかにもばかげた、愚かなしい真似をしてしまったのだろうか。

そうではない。久美子はたしかに自分の利益を度外視し、リーダーとしての「正しさ」をつらぬいた結果、「びんぼうくじ」を引いたかもしれない。

だが、その代わり、彼女は、全国大会のその舞台で、素晴らしい演奏に聞き惚れる聴衆たちに対し、高らかに誇る黄金の資格を得た。これこそが北宇治高校合奏部、わたしが築き上げたわたしの王国なのだ、と。

そう――だから、いまこそ、王を称えよ。その自律を。その統率を。その、人としてかぎりなく美しいありようを。

久美子はその小さな王国の女王として、だれにも負けない統治を成し遂げた。なんというセルフコントロールだろう。すべてを観終えたあと、ぼくもまた涙を流さずにはいられない。

お見事でした、王よ、あなたは御身そのものを犠牲に、素晴らしい偉業を成し遂げられた。ぜんぶ見ていました。何もかも。

小柄な王は満場の喝采のなか、そのちいさな頭を下げる。彼女にスポットライトがあたり、やがてすべてが真っ白く染められてゆく。ここに完全燃焼は達せられた。

称えよ。そうすれば、可憐な少女王は、その白い頬にささやかな微笑を刻み込むことだろう。

\ よかったらこの記事をシェアしよう! /