気候変動についての小説を愛している…!

昨年に続き今年(2024)も記録的な猛暑が続く。7月19日に那覇市では36度を記録し、これは134年前の1890年から統計をとりはじめて以降初めてのことだという。

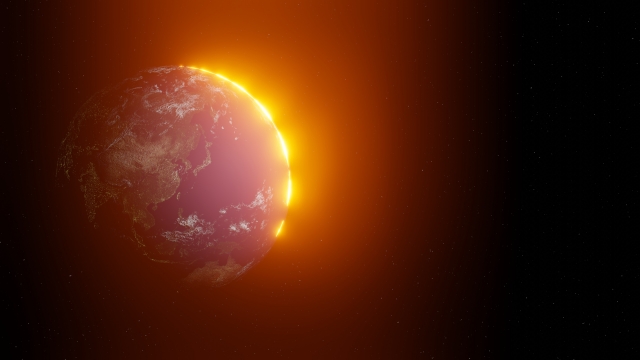

近年よく話題になる単語に、気温や気象パターンの長期的な変化を指す「気候変動」がある。地球環境、特に最高気温は様々な影響を受ける(CO2の量から太陽の活動の変化火山活動など)から、こうした記録のひとつひとつを「気候変動で世界がヤバい」と騒ぎ立てる必要もないとはいえ、世界の平均気温が年々上昇しつつあるのは事実だ。

現在の気候モデルの推測によれば、地球の平均気温は2100年には産業革命前より3℃から4℃高くなる。世界が「気候変動」の渦中にあるのは、間違いない状態だろう。

気候変動の影響は「夏が暑くなって嫌だなあ〜」だけでは終わらない。仮に4℃気温が上昇したとすると、水温が高くなって海水の体積が膨張するので海面が上昇し、乾燥や砂漠化が進むことで多くの都市は──中国東部の川や帯水層は干上がり、アフリカ南西部は砂漠化と火事が進行する──居住に適さなくなるとみられている。

海面も2メートルほど上昇するので、ポリネシアなど多くの地域、都市は海中に水没する。これはすでに現実的な危機になっていて、サンゴ礁からなる国「キリバス」では、水位が危険なレベルに達したので国民全体を他国に移住させる準備を進めている。国は国民のためフィジーに土地を購入し、新天地で生計の手段をみつけられるよう、国ぐるみで支援を行っているのだ。

気候変動を扱った小説が世界中で増えている背景

現在、そうした世界的に進行している気候変動危機と連動するように、気候変動をテーマにした小説も増えてきている。海面上昇や水不足、山火事がよりリアルな危機となって人々の生活を襲っている、欧米では特に増えている傾向にある。それは、彼らにとってもはや現代や未来について描写するにあたって「気候変動」の要因を考慮に入れないことは不可能な状況だからなのだろう。

というわけで──前置きが長くなってしまったが、今回は気候変動を扱った近年のおもしろい小説を4点、切り口をわけて紹介していきたい。なぜ様々なテーマの小説がある中であえて気候変動なのかといえば、それはやはりこのテーマが今盛り上がっていて続々とおもしろい作品が多数集まってきているからだ、というのが答えのひとつになる。

また、気候変動とそれに伴う危機はいま・ここの問題であり、読んでいて自分との繋がりを強く感じるはずだ。筆者も気候変動は近年いちばん注目しているテーマで、フィクションだけでなく何十冊ものノンフィクションも読んできた。気候変動と一言でいってもそこには多様な論点──動物から農業、経済、電気自動車、エネルギー施策に気候工学──が関わってきて、知りたいことも切り口も尽きない。当然小説としても気候変動テーマの扱い方は多様であり、その自由さが魅力なのだ!

さて、ここからは気候変動の切り口ごとに長篇や短篇を紹介していこう。

動物

最初に紹介したいのは、日本の作家陣による「地球」をテーマにしたSFアンソロジー『地球へのSF』に収録されている、関元聡の短篇「ワタリガラスの墓標」だ。切り口としては気候変動下における”動物”になる。物語の舞台はおそらく現在から100年ほど未来の南極の国連基地で、そこで働くエンジニアの女性が語り手となっている。

彼女の他にその基地には生物系研究者のリンがいるが、この二人の会話から、未来がどのように変化したのかが断片的に明らかになっていく。たとえば、南極の氷は100年前に比べて40%以上が融解し、荒れ地が出現。そこには草木も生えはじめ、その葉を食む虫や動物、果てにはかつて絶滅したと思われていた赤道近くの種も現れるようになっていて──と、変質してしまった未来の生態系と、そこに人間はどのように介入すべきなのか(またはすべきではないのか)といったテーマが描き出されていく。

地球の気候が変わると生物は住んでいた場所を追われる。それは確かだが、彼らもまたこの地球で何百、何千年と生きてきた種なのであり、ただ黙って消えるだけでもない。新しい環境に移動したり、短期間に進化を経ることで、適応するものもいるのだ。本作は、そうした自然生物、生態系の秩序が描き出していく、雄大な一篇だ。

海面上昇

続けて紹介したいのは、ギリシャで書かれたSF作品の傑作短篇集である『ノヴァ・ヘラス』(竹書房文庫)に収録されているヴァッソ・フリストウ「ローズウィード」だ。物語の舞台はギリシャのアッティカ地方にある港湾都市ピレウスが海面上昇によって沈没してしまった未来。海面上昇が日常となった情景を描き出すSF短篇である。

ピレウスにはギリシャ最大の港が存在し、2004年にはオリンピックの会場にもなった場所だ。しかしだからといって海面上昇から逃れられるわけでもない。この物語の世界では、経済危機が続き対策も満足にうてなかった結果、水没した土地になってしまっている。物語の語り手のアルバは、この水没した都市、建物に潜って情報収集を行っているダイバーだ。そしてある時、アルバのもとに、”水没した都市をめぐるテーマパーク”建設についての依頼がやってくる。

本作を読むと、たとえ都市がひとつ水没してしまったとしても、それですべてが終わってしまうわけではないことがよくわかる。それをビジネスとして利用しようとする人もいれば、水没した後も守ろうとする人々もいる。そうした、”都市が水没した未来”を、ありありと想像させてくれる一篇だ。

国際情勢

続けて紹介したいのは、MITにて地球科学博士号を取得し、大学長や博物館館長を担当してきた地質科学者ジェームズ・ローレンス・パウエルによる『2084年報告書』だ。

タイトルにも入っているように2084年の未来を舞台に、世界がどのような状態になったのかを淡々と口述記録のスタイルで記していく”フィクション”だ。中でもおもしろかったのは、「気候変動後の国際情勢」が記されたパートとその視点だ。気候変動によってもちろん地球の「環境」は大きく変化するのだが、地球環境が変化すると同時に国家間の力関係や立場も変わってくることが、本作を読むとよくわかる。

たとえば本作の世界ではインドとパキスタンは2050年から戦争状態に突入しているのだが、それは水の支配権をめぐってのことだと語られる。パキスタンはインダス川の下流、インドは上流にあるので、水の支配権は実質的にインド川にある。水が豊富に流れている間はよいが、水が枯渇し始めるとその支配権は国民の命に直結することから、容易に命がけの戦争に発展してしまう──。他にも山火事や海面上昇によってアメリカからカナダへ不法移民が増えて両国間の関係性が悪化するなど、本作(『2084年報告書』)では無数の国際情勢の変化が描き出されている。

これらはあくまでも”フィクション”だが、気候変動という今まさに進行している事象が関わることで、嫌な説得力が与えられているのだ。

人類

「気候変動にたいして、人類はどのような対策がとれるのか」というテーマで真正面から気候変動と向き合ったのが、科学的な要素の強い小説群を発表してきたSF作家キム・スタンリー・ロビンスンによる『未来省』だ。2024年現在、日本語で読める作品としては本作は「気候変動テーマの小説」の中では最注目の作品である。

物語は2025年の至近未来からはじまり、気候変動に関するあらゆる対策を実施する”未来省”の活躍が描きこまれていく。この未来省とはなにかといえば、現実の2015年、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)にて温室効果ガス排出削減のための新しい国際的な枠組みである”パリ協定”が締結されたが、未来省はこの協定実施のための、国家の枠組みを超えた補助機関として設立されている。

なぜ本作が「最注目の作品」なのかといえば、本作が気候変動が関わる産業を、できるかぎり網羅的に描き出そうとしている点にある。たとえば気候変動対策といえば二酸化炭素削減というイメージがあるが、できることはそれだけではない。温暖化や山火事、海面上昇への対応だけでなく、住む場所を奪われた動物の保護も必要だし、住む場所を追われ移民となった人々の調整、海水を真水にする技術の開発も必要だ。

さらに、炭素排出を削減することで発行される、世界中の通貨で換金可能なデジタル通貨の”カーボンコイン”の創造など、本作では一見無関係な経済から農業まで、あらゆる産業を射程に入れて語り尽くしていくのだ。はたして、気候変動にたいして人類は対抗することができるのか──!? という、物語的には「人類vs巨大な敵」というわかりやすく、また魅力的な構図の物語なのである。

総括

暑くてたまらない日々を過ごしているとそこだけに視点があたりがちだが、海面上昇から生態系まで、あらゆる影響が実際には今地球上に及んでいる。気候変動フィクションを読むことで、より身近なこととしてそうした問題を感じ取ることができるだろう。

『世界から青空がなくなる日:自然を操作するテクノロジーと人新世の未来』や『温暖化に負けない生き物たち:気候変動を生き抜くしたたかな戦略』(どちらも2024年刊)など、ノンフィクションも含めてこの分野はおもしろい本が続々出ているので、ノンフィクションも合わせて読むと、よりおもしろさが増すはずだ。

\ よかったらこの記事をシェアしよう! /