その頃、ぼくらは長門萌えとかいっていた。過ぎ去った「萌えの時代」をふり返り、さらなる未来を展望する。

時代とは、変わるものだ。あまりにもあたりまえのことであるかもしれない。しかし、いまの社会におけるアニメやマンガの需要状況を眺めていると、つくづくそう詠嘆せずにはいられない。

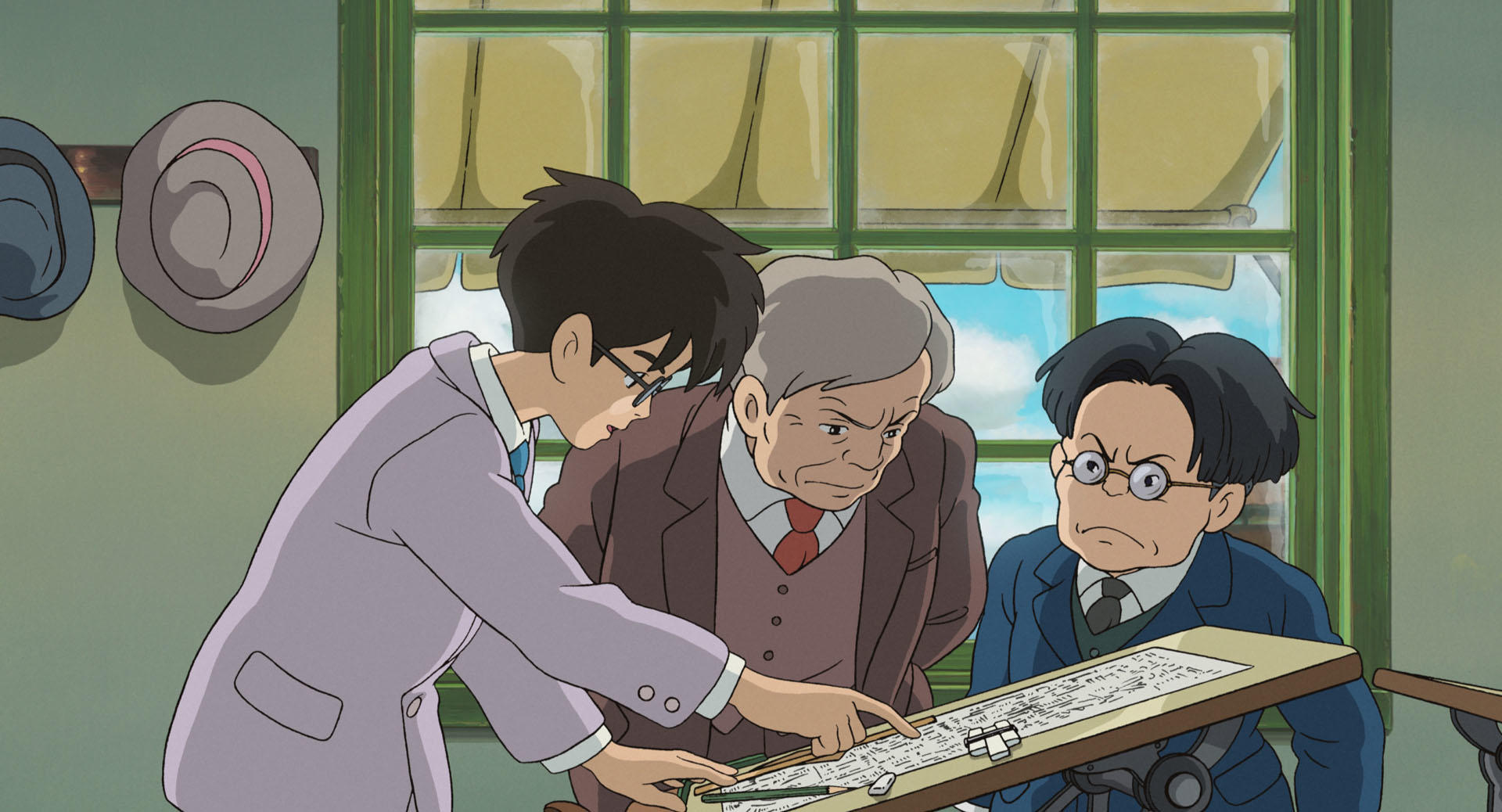

いまではアニメやマンガを趣味にしていることはとくべつかくさなければならないことではなくなったし、街の至るところに「アニメ絵」ふうのキャラクターを見かけるようにもなった。旅に出かければ、その土地を象徴する美少女キャラクターがいることは自然、デートでアニメ映画を観に行くことすら何もおかしくはない。

だが、かつてはそうではなかった。まったくそうではなかったのだ。

興行収入100億円を軽々と超える大ヒットアニメ映画が次々と登場し、いまふうの美青年や美少女を主役にしたマンガが子供たちのあいだにまで浸透、オタク的な文化と価値が「若者文化」を代表し象徴する地位につく、このようなあかるい未来を、あの頃はだれも想像できなかった。

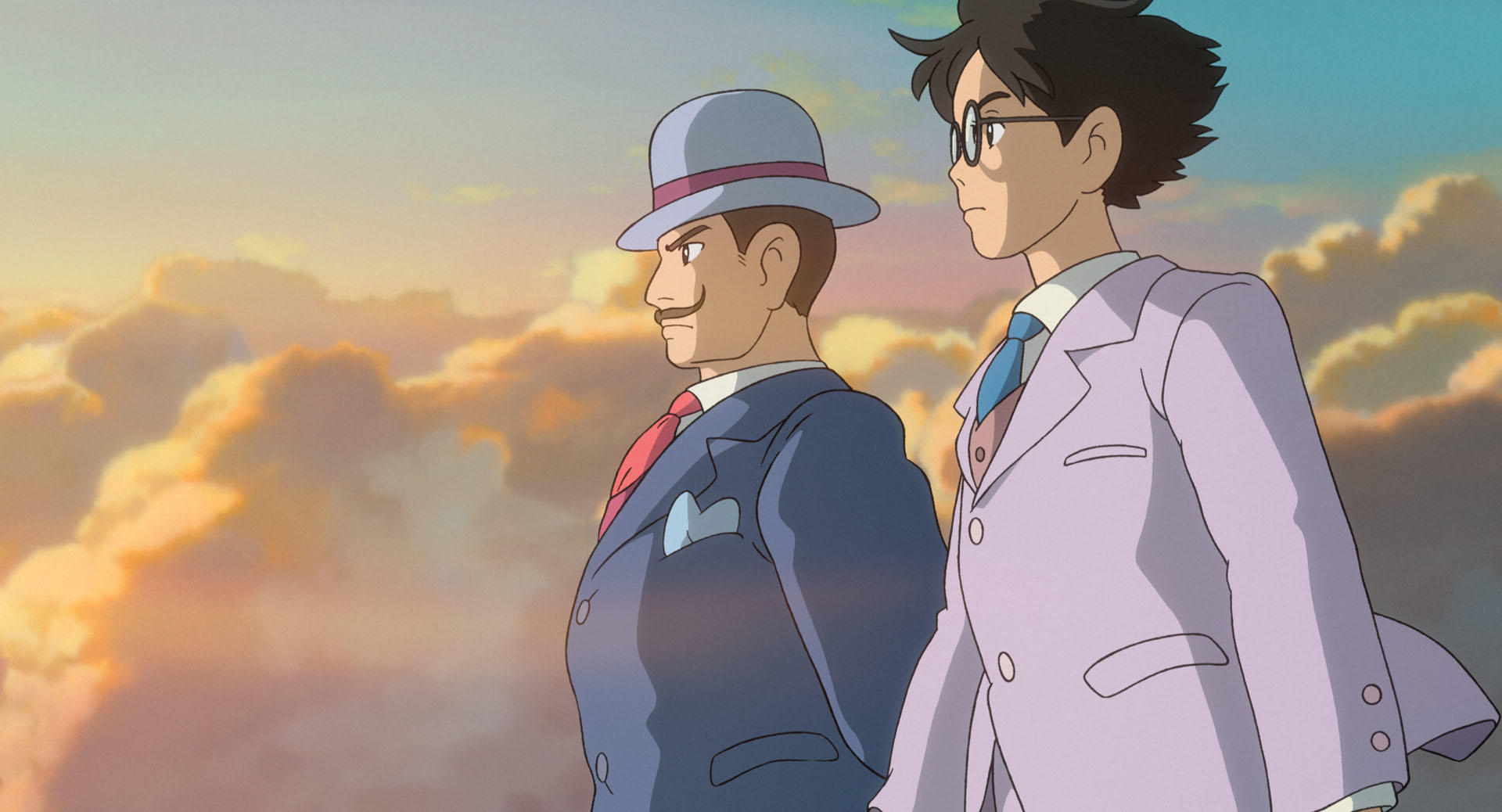

この快挙をもたらしたのは一つひとつ質の高い作品を生み出してきたクリエイターたちであり、「暗黒時代」にあってなお自分の愛する文化への信頼を墨守しつづけたファンたちだろう。

いま、ぼくはあらためて一人ひとりのクリエイター、そしてファンたちに語りかけたい。あの頃は大変だったね、おたがい、良くここまで頑張ったよね、と。地球は回り、世界は変わる、なんとすばらしいことだろうか。

ところで、その長いダークエイジのあいだ、オタクとオタクの文化を表わすいわば符丁として多用されてきた言葉が「萌え」である。

架空の美少女キャラクターに恋愛じみた熱烈な思い入れを行うことを意味する、ポジティヴなようでもありネガティヴなようでもあるふしぎなフレーズ。

いまとなっては正面切って使う人はほとんどいなくなったが、当時のネットではさかんに使用されていた。

この記事では、失われた「萌えの時代」をあらためてふり返り、結局、「萌え」とはなんだったのか考えてみることにしたい。

「萌え」という名のシニシズム

「萌え」――奇妙な響き。

その語源については諸説あるが、いずれにしろ、だれかが「燃え」の音を借用するかたちで使いはじめ、定着したことが始まりなのだろう。そもそもパロディ的というか、ちょっとふざけたニュアンスの言葉なのである。

当時の「萌えオタク」たちの感覚をふり返るにあたって、この「ちょっとふざけたニュアンス」を感じ取ることは非常に重要だ。なぜなら、そこにただよう「皮肉な自意識」の響きを感じ取らないことには、その頃のオタクのあり方を理解することは不可能だからである。

たとえば当時を舞台にしたオタク活動マンガ『げんしけん』あたりを読めばわかるように、その困難な時代にあって、オタクたちはアニメやマンガなど「自分の好きなもの」に対し、どうしてもねじれたかたちでしか愛情を表現できない傾向がつよかった。

ある美少女オタクたちが「××が萌える」というとき、一見するといたって無邪気に自分の好意を表明しているように見えるかもしれない。

しかし、実際には決してそうではない。そこには「好き」とか「愛している」ではなく「萌える」を選択しなければならないほの暗い必然性があるのだ。「好き」といってしまったら抜け落ちる、ある種の恥じらいの感触。

「萌え」概念を理解するためには、そのきわめて繊細で多義的な感覚を受け止めることが、まずは必要となる。

オタクがひとこと「萌え」というとき、そこには世にも複雑な感情の力学が働いているということ。

もっとも、いまでいう「推し」のキャラクターに対する、そういったひねくれた愛情表現のかたちはいまでは理解されがたいものではあるだろう。

今日の萌えならぬ「推し」文化に、屈折や皮肉がまったくなくなったわけではないにせよ、それは遥かに薄らいだ。「萌えの時代」は遠くなりにけり、というべきか。「萌え」という言葉は、いまとなっては完全に古い概念になってしまったのである。

オタクであることはとくべつ恥ずべきことではなくなり、あるキャラクターにつよく思い入れすることもまた、ひとつの趣味としか意味しなくなった。

ぼくは、それを基本的には「良いこと」だと捉える。あの時代のオタクたちのねじ曲がった自意識は、決して健康なものとはいえなくなった。好きなものを素直に好きだといえることは、それに比べて文句なしに素晴らしいことだ。時代は良い方向に変わっている。

しかし、それはそれとして、ぼくなどは失われた「萌えの時代」をふと、なつかしく思ったりもするのである。あの頃はあの頃で楽しかった。

複雑に自己言及する自意識の概念としての「萌え」

と、こう書いても、「萌えの時代」を直接経験していない人には、「萌え」概念の複雑さはピンとこないに違いない。

じっさい、当時でも「わかる人はわかる」に留まり、多くの誤解と誤謬(ごびゅう)をひき起こした言葉であった。

そこで、ここで「萌え」についての資料として、一冊の本を取り出すことにしたい。大泉実成がなかば当事者の視点から「萌え」を分析した『萌えの研究』である。

この『萌えの研究』は、「萌え」は「恋」の一種であるとみなされ、「人はなぜ、二次元キャラクターに恋をするのだろうか」と問いが立てられている。そう、この当時、「萌え」が恋愛的な感情であることは当然の事実と見られていたのであった。

いま、「推し」や「尊い」という言葉を経て、そのさらに向こうまでたどり着こうとしているぼくたちは、仮にいわゆる「二次元キャラクター」に何か特別な思い入れを抱いたとしても、即座にそれを恋愛感情の一種に違いないとは考えないだろう。

それが何かもっと非現実的な「尊い」感情であって、べつにそのキャラクターとつきあいたいわけではないという可能性は、当然のものとして想定されるはずだ。

しかし、この頃は違った。大泉は当然に「萌え」を恋愛の延長線上にある感情とみなし、追求してゆく。おもしろいのは、まさにそれゆえに「恋愛」の延長線上に置けない感情は捉え損ねてしまうことだ。

たとえば、かれはいまからちょうど20年前、2004年のコミックマーケットに参加して、このような感想を述べている。

今回僕が行ったのは二〇〇四年の冬コミだった。『マリア様がみてる』を理解するために予算の許す限りの同人誌を買ったが、エロが少ないのには驚いた。たしかに、性行為に入ってしまえば話はそれで終わりである。しかしコミケの場ですら、直接的な性行為より、女の子どうしの会話が優位だったとは……。

『マリみて』に関しては、僕の理解の照準が常にずれるようである。まったく萌えの路は遠い。

きょうの視点から見れば、『マリみて』のエロマンガが相対的に少ないのは当然のことであるようにも思える。それは『マリみて』が「百合」作品だからである。

『マリみて』のキャラに萌える、つまり恋愛的な感情を向ける人はいないわけではないだろうが、基本的に『マリみて』はそのようにして愉しむタイプの作品ではない。

それは2024年のぼくたちには自明にすら思われるわけだが、2004年当時の大泉は困惑をあらわにする。かれはこのとき、「萌え」のなかに「萌え」を超えるものの萌芽を見て取っていたのだ、といえるかもしれない。

「どうだ、ヘンだろう、おまえたちには理解できないだろう!」

ここで、ひとまず「萌え」とは、つまり人が架空のキャラクター、多くの場合は美少女に対して抱く(疑似)恋愛感情である、と狭く定義しても良いだろう。

しかし、じっさいにはそれは純然たる恋愛感情にとどまるものではなく、もっと浮世離れした、いわば「尊い」感情をもはらみ、したがってこの定義から逸脱してゆく。

それらの感情はやがて「推し」という言葉に集約していくことになるのだが、この時点ではまだそこまで「研究」はたどり着いていなかったのだった。

だから人々は、ただ、よりにもよって二次元の「グロテスクなまでにかわいい」美少女キャラクターにのめりこみ、「萌える!」などと口走るオタクたちを奇異の目で見るばかりだった。

じっさい、この頃の萌え文化はある種、「とがって」いたように思う。キャラクターデザインとして見ても、企画として見ても、おそらくは意図的に「とがらせた」奇異さを強調したものが多かった。

そこには、どこか「どうだ、ヘンだろう、理解できないだろう、おまえたち一般人には理解できない文化がここにあるのだ!」という、屈託とも開き直りともつかない想いがただよっていたようにも感じられる。

その頃、「萌え」と呼ばれていたような文化がごくあたりまえのものとなった2024年の今日ではちょっと理解が困難であろう意識である。

しかし、やはりこの頃、オタクであること、「萌え」を主張することはどうしても奇人変人と見られ、かなりリスキーだったのだ。

だからこそ、「萌えオタク」たちは世間へ向けて、「どうせおまえたちには理解できない」とばかりに奇行を演出してみせる側面があった。その意味では、ある種の共犯関係が成立していたわけだ。

「萌え」はとにかくそのような「萌えている自分」に対する自覚的な視線なしでは成立しない。

たとえば堀田純司の浩瀚(こうかん)な研究書『萌え萌えジャパン』では、「萌え」文化に属する作品や商品がずらりと並べられている。

メイドカフェ、抱き枕、等身大フィギュア、アイドル、美少女ゲーム、声優などのジャンルが挙げられているが、そこで重視されるのは、むしろそういう文化に夢中になる自分を「ひきオタ」とか「ダメ人間」などとメタ認知する自意識、堀田がいうところの「複雑な目線」なのである。

熱中し、夢中になっている自分をどこか冷めた目線で観察し、言及する。「萌え」とは良くも悪くもそのようなシニカルな文化であった。

ノスタルジーのタイムマシンは動かない。

しかし、ご存知の通り、その「萌えの時代」はいつまでも続かなかった。最初に述べたように、あれほど熱かった「萌えの時代」はいつのまにか終わってしまい、「萌え」は死語と化してしまった。

今日でも、まだ、メイド喫茶や美少女ゲームや、日常系アニメがなくなってしまったわけではない。それらは大いに栄えている。

だが、それにもかかわらず「萌え」という言葉が使用されることはいまでは有為に減ったのだ。ほとんどゼロに近くなったといってすら良いだろう。いったいどうしてこういうことになったのか。

ぼくはいま、ひとり、心のタイムマシンに乗って、90年代から2000年代にかけての「萌え」が面白かった時代をふり返っている。

あの頃はほんとうに楽しかった。次々と「頭がおかしい」としかいいようがない奇矯なコンテンツやキャラクターが生まれ、表現の可能性が開拓されていった。

オタクたちはシニカルに「萌える」一方で、アニメを観て真剣に号泣したりもしていた。真剣さと滑稽さがあいなかばし、だれもがそのことを明確に自覚していた時代。ああ、楽しかったなあ。

だが、このノスタルジー駆動のタイムマシンはあくまでその時代の陽の面だけを見せてくれるに過ぎない。じっさいには、とんでもなく大変なこともたくさんあり、だからこそぼくたちは非現実的なアニメやゲームに夢中になっていたのだ。

いま、思い出すあの日のヒロインたち、『To Heart』のマルチや『あずまんが大王』の大阪、『涼宮ハルヒの憂鬱』の長門やハルヒといった美少女キャラクターたちは、その強烈な魅力でぼくたちを「萌え」させ、心のキズを癒やしてくれた。

あの熱狂はいまでも残っているが、質は変わった。「萌えの時代」とは、「萌え」的な表現がしだいに拡散し、あたりまえのものとなり、一つひとつが「薄く」なっていくそのプロセスだったともいえるだろう。

いまでは、だれも「萌え萌え」などとはいわない。その頃には「萌え」といわれた文化に、作品に、もっとナチュラルに関わる人がほとんどだ。それは「良い変化」といって良いと思う。

しかし、まさにそうだからこそ、ぼくはあの頃をひどくなつかしく思い出す。何もかもクレイジーだった時代。自意識過剰で、やりすぎで、ぐったり疲れるほどはしゃぎまくっていたあの頃。

それは、オタク文化全体にとって、ひとつのほの暗い青春時代だったのではないか、ぼくはなぜかいまではもう満足には動かなくなってしまったタイムマシンをまえに、そう思ったりするのである。

\ よかったらこの記事をシェアしよう! /