巨匠ミヤザキの欺瞞のパンツ――なぜ宮崎駿は手塚治虫を否定するのか(2)

「冒険飛行家の時代は終わっちまったんだ 国家とか民族とかくだらないスポンサーをしょって飛ぶしかないんだよ」

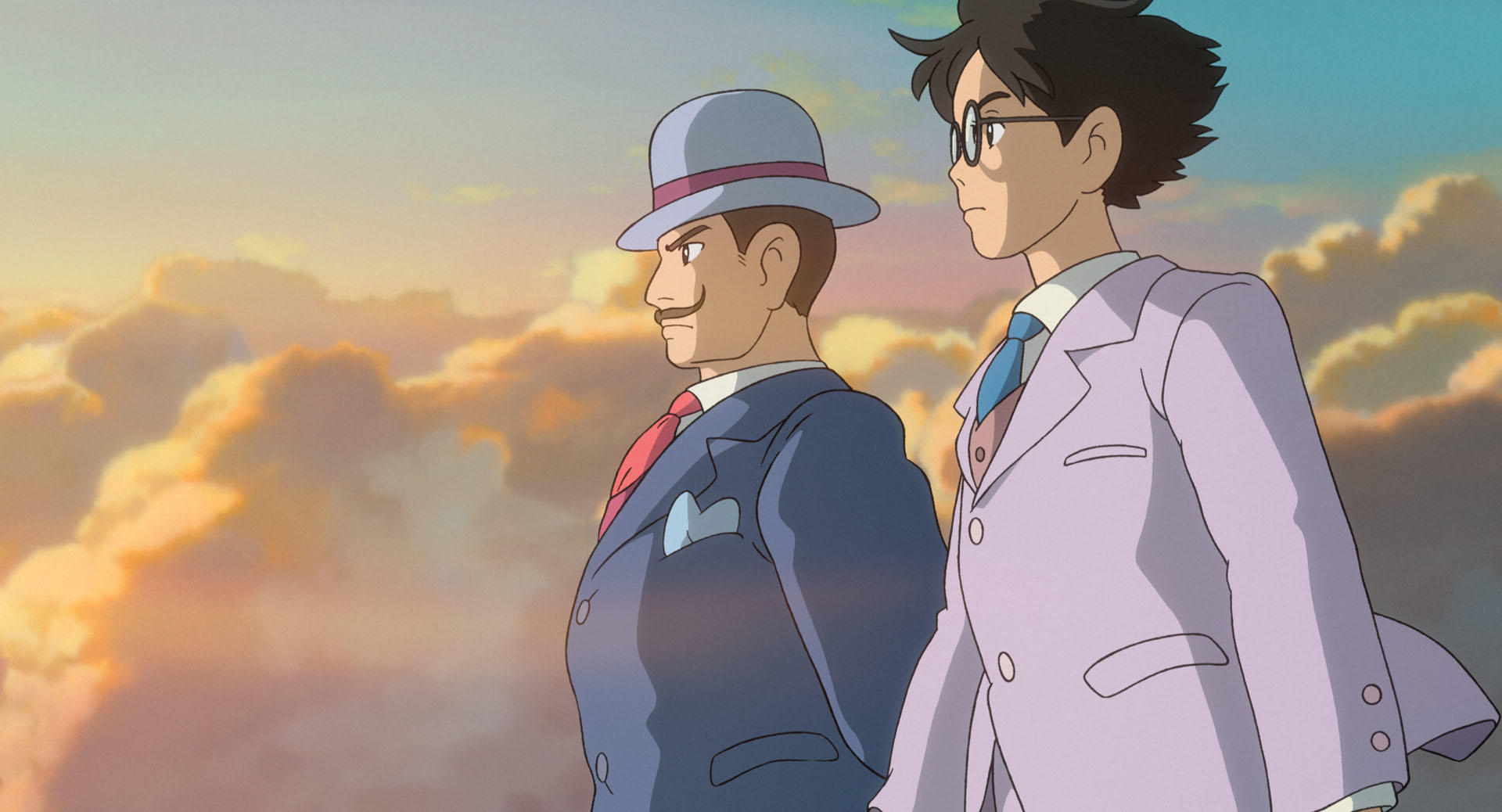

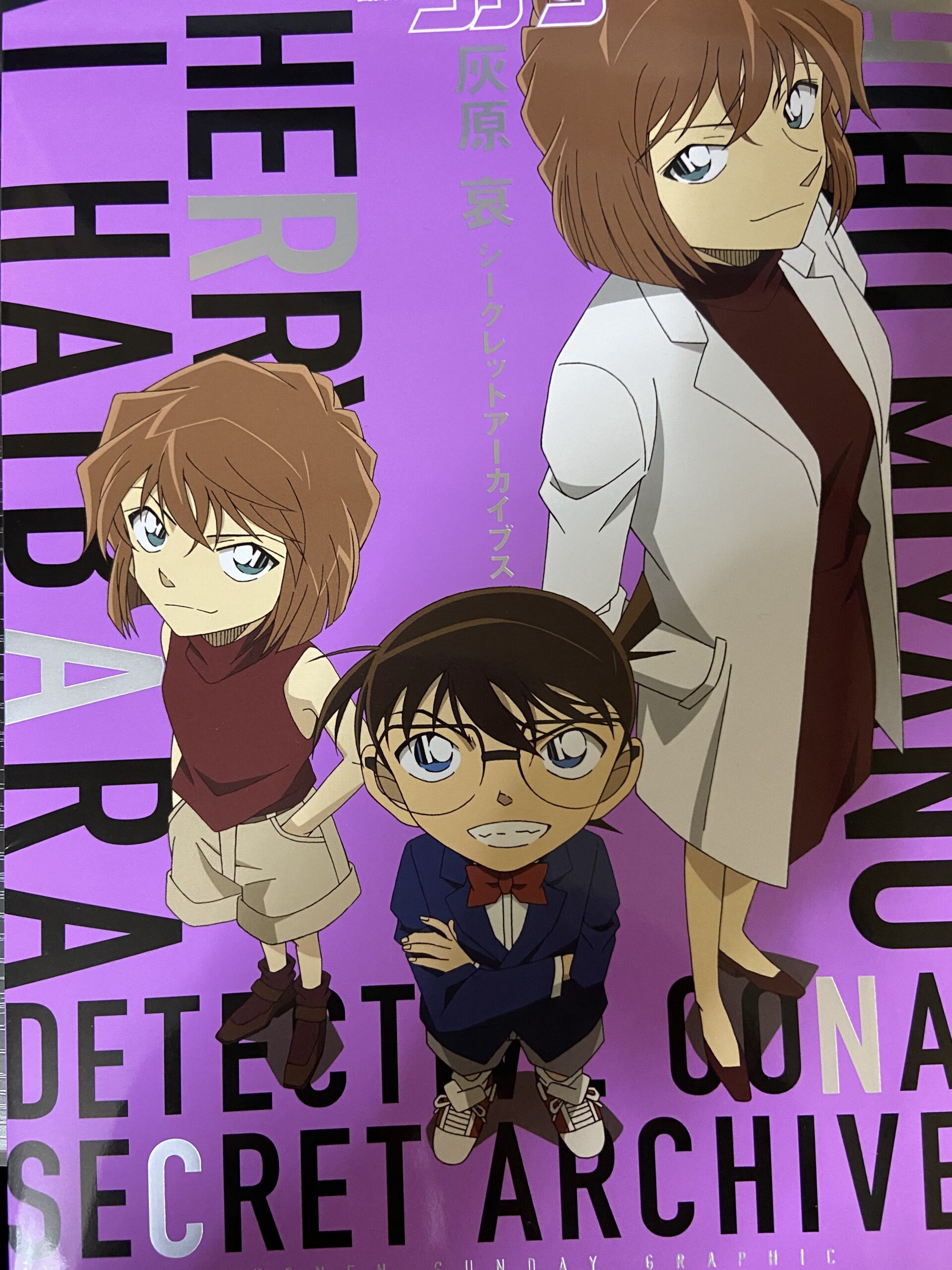

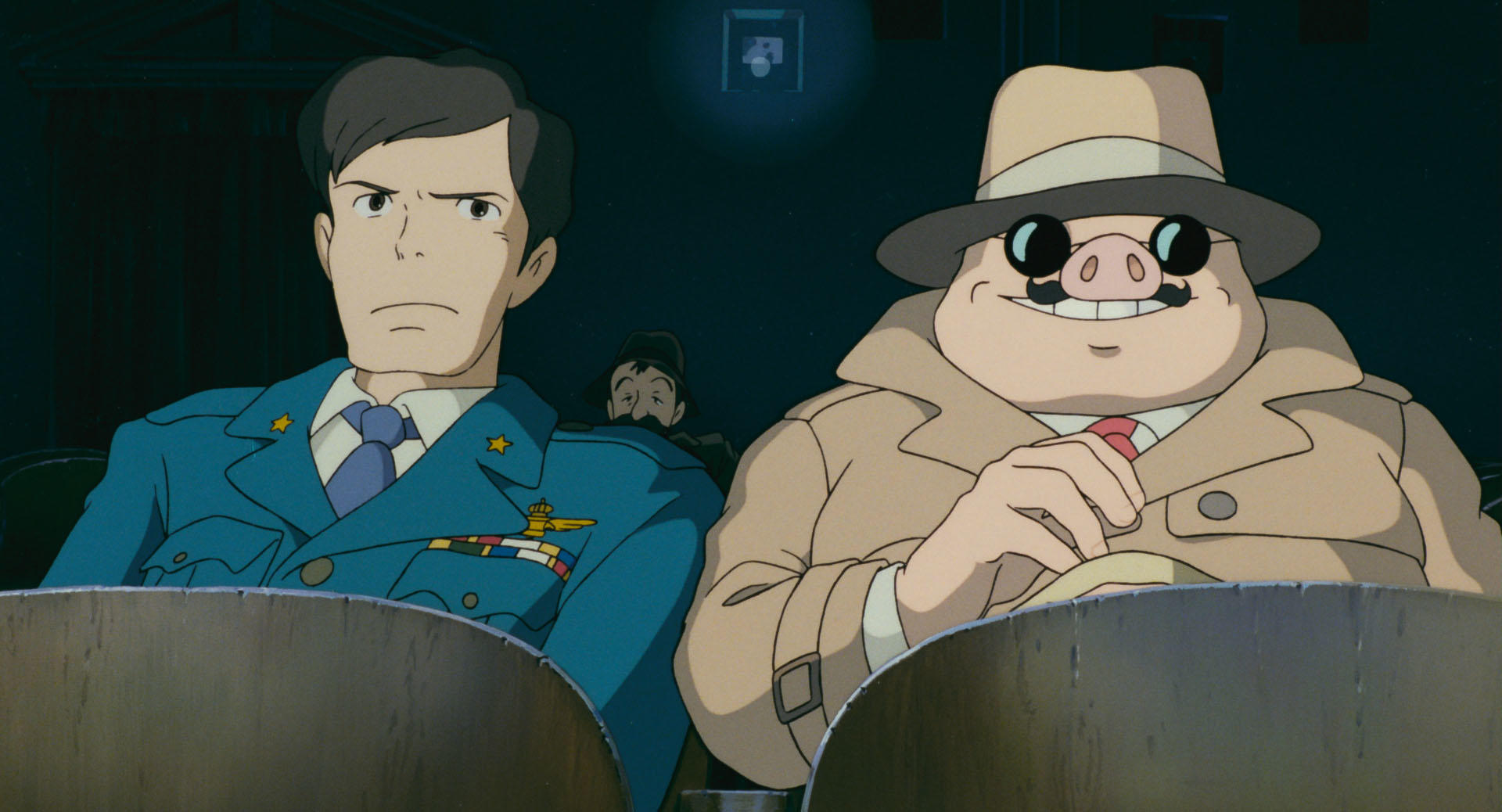

『紅の豚』フェラーリン少佐

「空を飛びたいという人類の夢は呪われた夢でもある 飛行機は殺戮と破壊の道具になる宿命を背負っているのだ」

『風立ちぬ』カプローニ男爵

連載第二回をお送りする。

シリーズ第一回「天才対天才、血まみれの思想闘争」では、宮崎駿と手塚治虫というふたりの大物作家が、ヒューマニズムとニヒリズムのあいだにひき裂かれている一点において双子のように似通った個性を備えていることを見、宮崎の手塚治虫に対する「闘い」とは何を意味しているのか一考した。

今回はそれに続き、庵野秀明による宮崎駿批判を端緒に、宮崎が果たしてしんじつ内なるニヒリズムと正対してきたのか見てみることにしたい。

巨匠とされる師・宮崎駿と天才といわれる弟子・庵野秀明

庵野秀明――その名は、多くのアニメ/特撮ファンにとってある種、特別な響きを持つ。

かれは過去40年ほどにわたり『トップをねらえ!』、『エヴァンゲリオン』シリーズ、『シン・ゴジラ』などの傑作を断続的に発表、常に時代をリードしてきた。

その庵野が宮崎を「師匠」と呼び、深く敬愛していることは周知の事実である。だが、庵野の「恩師」に対する批判は凄まじいものがある。それこそ、宮崎による手塚への批判に匹敵するだろう。

庵野も宮﨑も(もっというなら押井守も富野由悠季も)たがいの作品をいつもしんらつに批判しあっているにもかかわらず、それなりに良好な関係を築いているらしいことは興味深い。だがしかし、特に庵野の言葉はその内容が鋭く、的確と思われるだけにきわめて興味深い。

たとえば代表作『新世紀エヴァンゲリオン』にまつわるインタビューを集めた『スキゾ・エヴァンゲリオン』において、かれはこう語っている。

庵野「『紅の豚』はもうダメです。あれが宮崎さんのプライベート・フィルムみたいですけれど、ダメでした。僕の感覚だと、パンツを脱いでいないんですよ。なんか、膝までずらしている感じはあるんですが、あとは足からパンツを抜くかどうか。パンツを捨てて裸で踊れば、いよいよ宮崎さんは引退を決意したかなと思います。」

この主張をどう解釈するべきだろう。庵野が語る「パンツ」とは、すなわち自己欺瞞の心理武装を意味しているのであろう。それはわかる。

『紅の豚』には、庵野ほど慧眼でなくても欺瞞的と受け止めるしかない一面がある。

この映画の主人公である豚の顔をした飛行機乗りポルコ・ロッソは、宮崎駿のすべてのキャラクターのなかでも最も直接にかれ本人を連想させるところがあるが、その顔を豚に設定したことからは、宮崎駿の含羞が見て取れる。よく漫画家の自画像などで見る類のデフォルメだ。

それは良い。しかし、この作品から、いわば「血のにおい」が都合よく消し去られている点はどうだろう。物語の舞台は、ひとつの戦争と次の戦争の間隙(かんげき)であるように見える。「冒険飛行家」の黄金時代が終わったあとの、すべてがむなしく色褪せてしまった頃。

そこではまたも世相に戦争の翳(かげ)が差して来ているが、まだじっさいに戦火が世界を覆うまでには至っていない。宮崎はこのある意味でおおらかともいえそうな時代を背景に、豚になってしまったポルコのコミカルなストーリーを展開する。

あたかも宮崎の内面世界そのものであるかのような、飛行機と飛行機乘りたちの物語――悪くはない。否、単に一作の娯楽映画と見るなら、愉快で楽しい、暖かな想像力に富んだ非常に優れたエンターテインメントであるといっても良いだろう。

ただ、この世界からは戦争の地獄、その実相は伝わってこない。ファシズムの悪夢もまたその本質が描かれていない。あくまでもどこまでもロマンティックにごまかされた「戦争ごっこ」の映画でしかないのだ。

つまり、この映画では、宮崎のロマンティシズムが前景化した一方、ニヒリズムが徹底して隠蔽されている。手塚治虫がヒューマニストという仮面の裏におのれのニヒリズムを隠したとするなら、宮﨑もまた大衆的なエンターティナーという欺瞞の仮面をかぶって血まみれの素顔をさらすことを拒んだといっても良いだろう。

ここでは人間の「悪」はいかにも鈍磨した形で描写されるに留まっている。まさに「パンツを脱いでいない」という庵野の指摘はまさに核心を突いているというしかない。

最後の一枚を脱げないストリッパーに価値はない。

すべてクリエイターが魂のストリッパーであり、おのれにとっての裸の真実をオープンにさらすところにその本質があるとするなら、宮崎の態度は不徹底というしかない。

この後、宮崎のフィルモグラフィーは『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』と続いてゆき、日本映画興行の歴史に燦然と輝く大ヒットを記録。宮崎は史上最高といえる国民的アニメーション映画監督としての地位を確立する。

だが、かれの映画は「家族で安心して見ることができる」大衆向けの娯楽作品としての品質と評価を高める一方で、やはりその暗黒面は隠される傾向が強かった。

むろん、『もののけ姫』にせよ、『千と千尋の神隠し』にせよ、だれも見たことがない独創的な別世界を構築してのける格別の想像力は圧巻のものがあり、映画史上に残る大傑作というしかない。

しかし、それはひっきょう、かれの「裏の顔」を隠す役割を果たしたに留まる。

ただ、そのあくまで「パンツを脱がない」態度は必ずしも己の暗黒面と対峙することを忌避する意気地のなさから来ているものとはいえないであろう。むしろ、宮崎は明確な意図を持ってダークサイドの噴出を閉ざしていると見るべきだ。

庵野による「パンツを脱いでいない」という批判は正しい。しかし、宮崎にはパンツを脱ぐことを良しとしない理由があるはずなのである。

じっさい、かれは個人作業のメディアであるマンガではあきらかに欺瞞のパンツを脱いで「大人向け」の作品を生み出している。

何といっても、庵野も絶賛するマンガ版『風の谷のナウシカ』という空前の大名作があるのだ。この一作だけを取っても、宮崎が抱える光と闇に満ちた内的世界の奥深さは明瞭である。

『ナウシカ』はまさに規格外の傑作だが、一方で『宮崎駿の雑想ノート』と『泥まみれの虎 宮崎駿の妄想ノート』と題する二冊にはその他のマンガも収録されていて、しかもこれがめっぽう面白い。

じつは『紅の豚』の原作もそれらの短編マンガのひとつ。つまり、『紅の豚』は本来、宮崎がかなりのところまで個人的な嗜好を込めて描いた「大人向け」のマンガをアニメーションとして展開した作品だということになる。

のちに宮崎は『風の帰る場所』で、このことを悔やむような発言をしている。

宮崎 いや、「紅の豚」は作っちゃいけない作品だったんです。

司馬 どうして?

宮崎 僕はスタッフに子供のために作れ、子供のために作れといってきたんです。自分のために作るな、自分のためなら、本を読めといってきたんですが、恥ずかしいことに自分のために作ってしまいました。

つまり、個人作業であるマンガという表現なら「自分のため」に作ることは許されて良い。しかし、アニメーションはあくまで「子供のため」に作られるべき表現であり、『紅の豚』のような表現はあるべきではないのだ、ということになるだろう。

宮崎にとって「子供向け」と「大人向け」の区分がいかなる意味を持っているのかは次回の記事でくわしく検討するが、ともかくかれのなかでは「大人向け」と「子供向け」は明確に違う。

それは単に子供向けのほうが内容が易しいとか表現が手加減されているということではまったくない。「大人向け」と「子供向け」はそもそもめざすべきところが異なっているとするのが宮崎の方法論なのだ。

ここにおいてあらためて宮崎が手塚批判を延々と続けていることの意味がわかる。手塚は、アニメでもマンガでもいつも「自分のため」に作っていたように見える。

かれのマンガは一見して「子供向け」に見えるものでさえも、どこかに暗い負の情念のかげろうをただよわせている。そして宮崎も認める通り、そのニヒリズムの闇こそが手塚マンガの一種独特な魅力だった。

しかし、手塚はその「自分のため」の表現を貫徹させることができず、ヒューマニストの仮面をかぶった。あるいは、庵野ふうにいうなら「パンツを履いた」。それは初志を見失っている。宮崎はそのようにいいたいのではないだろうか。

すなわち、手塚のマンガもアニメも「自分のため」のものであることも、「子供のため」のものであることも貫けていない、と。

しかし、宮崎もまた『紅の豚』において「大人向け」のアニメを作ってしまった。これはある種、手塚的な自己矛盾であり言行不一致であり恥ずべきことである。かれはそう自己批判している。わたしは宮崎の発言をそのように受け取る。

宮崎駿がパンツを脱ぐとき。

しかし、宮崎のキャリアには、あきらかに「大人向け」の映画として構想され製作された作品が、少なくとももう一本ある。第一回でも名前を挙げた宮崎の長編映画第10作『風立ちぬ』である。

この作品もまた『紅の豚』と同じく「浪漫」と「兵器」というふたつの側面にひき裂かれた飛行機という名の「夢」が、題材として選ばれている。

そして、さらにここでは『紅の豚』では執拗に封印されていた小暗いものが前面に出ている。宮崎は、ここにおいてついに「パンツを脱いだ」のだ。

『紅の豚』では、戦争の悪夢とその残虐な性質は薄っすらと示唆されるだけだった。だが、『風立ちぬ』で宮崎はその「道具としての飛行機の本質」と明確に向き合っている。

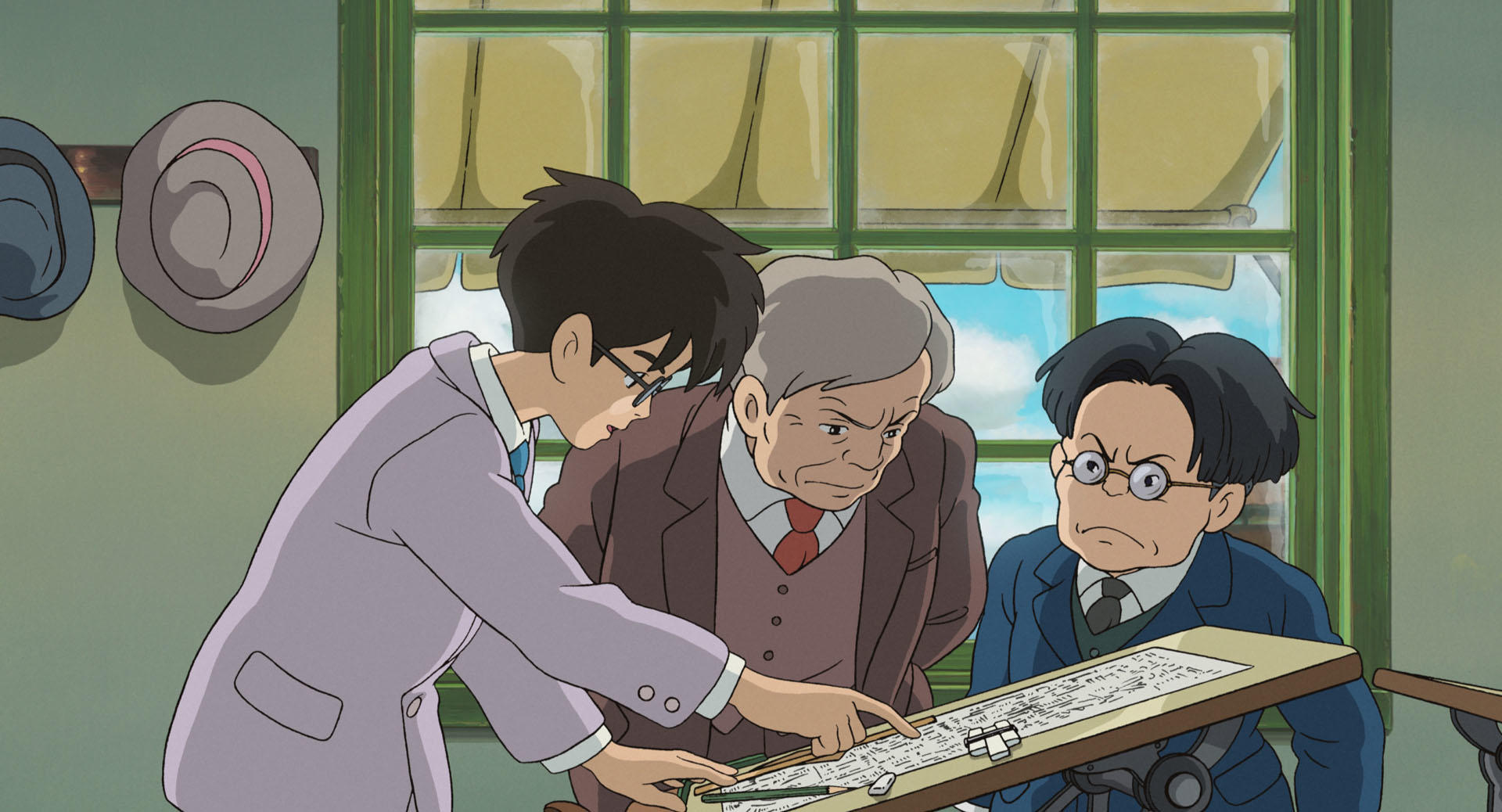

物語の主人公は飛行機設計の天才・堀越二郎。かれは幼くして飛行機の美に魅入られ、その生涯を優れた飛行機を生み出すことに使い切る。あたかもその死に物狂いの生き方は、アニメーションを生み出すことに一生をささげた宮崎本人の人生をなぞるかのようだ。

作中では、飛行機とは夢、ただ「美しい夢」であると同時に「呪われた夢」でもあるという複雑に屈折し矛盾した認識がくり返し語られる。

つまり、ここでは宮崎が愛してやまない飛行機という「夢」の分裂と相互矛盾がはっきりと直視されているのである。

ここまではっきりと「大人向け」となった結果、この映画では、自然、人間の愚かしさに対する冷めた視線と、底知れず暗いニヒリズムがにじみ出てくる。飛行機がどれほど美しく飛ぶとしても、それは結局、戦争と虐殺のために使われる運命でしかない。

この暗く絶望的な認識は、この映画を『紅の豚』的なロマンティシズムからはっきりと遠ざけている。重要なのは、「それでもなお」作中の堀越が飛行機の製造をやめようとしないことだろう。

自分が生み出したものが人を殺すための道具として使われることに対して、矛盾はある。葛藤もある。だが、それでも、かれはつくることをやめられない。常に何かをつくり出すことだけにしか意義を見いだせないクリエイターという人種の業というべきだろうか。

否、おそらくその本質はさらにもっと根深い。堀越の「飛行機という美しい夢」にかける情熱はそれよりずっと子供っぽいものなのだ。

かれは結局のところ、生涯にわたってひとりの模型好きの少年に過ぎないのであり、ただ「美しい」ことだけにしか価値を見いだせない。

人並みの正義感も道徳観もあるだろう。あるいはむしろ、人一倍、繊細で優しい心すら持っているかもしれない。しかし、それでも堀越は「美しい夢」を求めて生きることしかできない。

宿命といえばそれこそ欺瞞的に過ぎる表現だろうが、つまりは、かれは生涯にわたって、ふいに見つけた綺麗な蝶を追いかけてどんどん森の奥へ入り込んでいくひとりの子供に過ぎなかったわけである。

第一回でも書いたように、その果てに見出されるものは廃墟と化した世界。その「夢の王国の廃墟」にあらわれたカプローニ男爵は皮肉とも韜晦ともつかない言葉をもらす。「国を滅ぼしたんだからな」。

これが、宮崎の「大人向け」の映画である。凄まじいとしかいいようがない。しかし、それではこの深度を持つにもかかわらず、なぜ宮崎は「子供向け」にこだわるのだろう。

次回、最終回「すべては子供たちのために。」では宮崎にとって「子供」とは何を意味しているのか追いかけてみよう。そこに見つかるものは天国か、地獄か。希望か、絶望か。どうかご一読いただければ幸いである。

(連載第三回「すべては子供たちのために。――なぜ宮崎駿は手塚治虫を否定するのか(3)」につづく!)

※アイキャッチ画像出典:宮崎駿『紅の豚』

\ よかったらこの記事をシェアしよう! /