男子こそ必読! 名作少女漫画を読みまくり【理解できない異文化】を「解読」してみよう。

隠れて少女漫画を読んでいた。

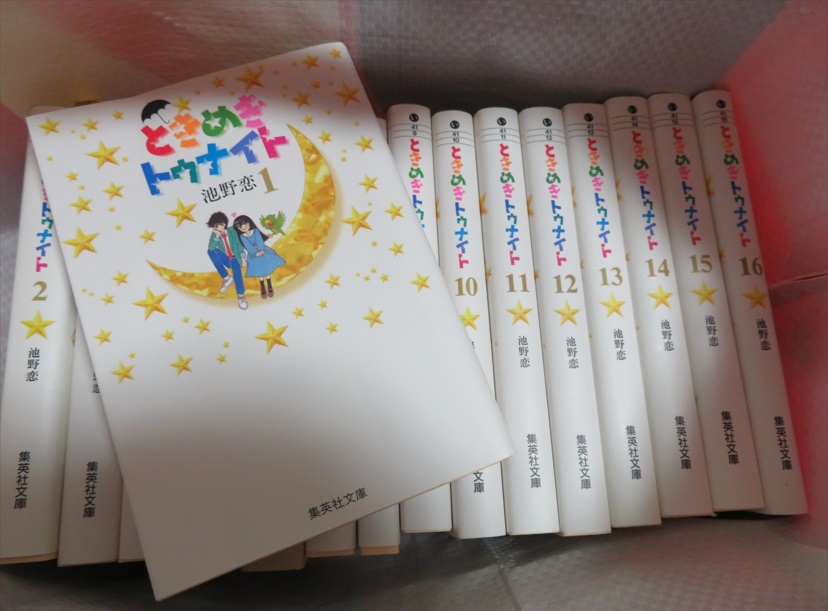

まもなく51歳になる僕は、同年代の一般的な男性よりも少女漫画を読んでいる人間だと自負している。子供の頃、母親が少女漫画雑誌を毎月買っていて、実家で暮らしていた1980年代から2000年代にかけて、それらをリアルタイムで読んでいたからである。当初から柊あおい先生や池野恋先生の作品は好きであったし、岡田あーみん先生の天才ぶりには驚かされた(今は何をしているのだろうか…)。

しかし、友人たちは僕が少女漫画を読んでいたことを知らない。友人たちと週刊少年ジャンプの話題で盛り上がる一方、自室でひっそりと少女漫画雑誌を読んでうっとりしていたからだ。時代はバイオレンスな昭和である。少女漫画雑誌を愛読していることがバレて、バカにされたり、いじめられたりするのを恐れて、隠れキリシタンのように生きていたのである。

「『ジョジョの奇妙な冒険』最高ー!」と表の僕が熱くなっている陰で、裏の僕は「やっぱ『星の瞳のシルエット』いいよね…さすが200万乙女のバイブル……」と自室で天文部に思いをはせていたのである。母が購入していた少女漫画雑誌のうち、僕のなかで抜群の存在感を示していたのは「りぼん」と「別マ」こと「別冊マーガレット」である。母は、他にも数冊購読していたが(「少女フレンド」とか)、印象に残っているのは「りぼん」と「別マ」だった。バカだったので「別冊」という言葉に特別なものを感じていたのだ。

週刊少年ジャンプの作品群(当時、1980年代の黄金期を迎えていた)とはちがった魅力があった。冒険、友情、戦闘でババ-ンと盛り上がって、ときには主要人物が死ぬなどして劇的だった少年漫画の魅力と比べると、僕が読んでいた少女漫画の多くはもっと生活に密着したというか、「仲良くしているAちゃんに嫌われたらどうしよう……」「クラスの人気者B君はCちゃんみたいな綺麗な女の子が好きなんだ。私みたいな女の子は相手にされないよ(-_-)」みたいな思春期のガールの心情を丁寧に描いたものが多くて新鮮だったのだ。「お前はすでに死んでいる」「あべしっ」からの「200万乙女のバイブル」への落差が新鮮だったのである。

私が愛した少女漫画たち

多田かおる先生の『いたずらなKiss』は毎月楽しみにしていた作品だった。僕が高校生のときに連載がはじまった作品で、主要キャラも高校生だったので「時代に俺が追いついた感」がしたのだ。作品も面白く、またたく間に大ヒットしたけれども、多田かおる先生の急逝により未完で終わってしまったのがとても惜しい。ドラマだかアニメだか詳しいことは知らないけれども、構想メモで完結がなされたようだが、原作至上主義者の僕はまだ見ていない。作者急逝で未完で終わってしまった作品として僕が惜しいと思ったのは池波正太郎先生の「鬼平犯科帳」に続いて二作品目であった。鬼平もすごく中途半端なところで終わっていてね…。

『別マ』『りぼん』で僕が好きだった作者や作品を挙げていくと、すでに挙げた『ときめきトゥナイト』『いたずらなKiss』『星の瞳のシルエット』といった大ヒット作や、紡木たく先生、一条ゆかり先生、くらもちふさこ先生、槇村さとる先生、いくえみ綾先生、あとは矢沢あい先生!といった大先生の作品になってしまう。全然マニアックじゃない。名前をあげさせていただいた先生方の動向や作品は今でも気になる。

あと僕が高校三年生のとき(1991年)に、僕と同じ高校三年生で『まっすぐにいこう。』でデビューした「きら先生」も気になる存在であり続けている。雑種犬の飼い犬マメタロウ視点からヒロインや登場人物を観察する異色作でありながら、ヒットして長期連載作品になったのも印象に残っている。それ以外にも好きだった作品はたくさんあったはずだが、中高年になり記憶があやふやになってきているため、抜けてしまっている。ご容赦願いたい。

なぜ少女漫画にハマったのか。

読み始めたきっかけは、母が定期購入していた少女漫画雑誌であることは先に述べたとおりである。母が毎月大量に購入していなければ、僕が『まっすぐにいこう。』のきら先生の才能に嫉妬することもなかったのだ。ハマった理由はより切実であった。子供の頃、僕は漫画家になりたかった。しかし、当時大人気の『週刊少年ジャンプ』の連載陣、鳥山明先生、北条司先生、原哲夫先生、荒木飛呂彦先生の画力に圧倒されたのである。小学生の僕は「死ぬほど努力してもこの人たちのレベルに到達するのは不可能である」と悟ったのだ。

少年漫画で戦う前に逃亡した僕が目を付けたのが少女漫画だった。少女漫画は、少年漫画ほど画力は要らないと考えたのである。しかし、速攻で挫折した。少女漫画の作画は少年漫画より繊細で難しかったのである。浅はかであった。伏せたまつ毛の描写ひとつで少女の感情を表すなど、死ぬまで努力してもできないと思い知らされた。こうして少女漫画家でサクセスして大金をゲットするという野望は粉砕されたのである。

しかし、野望はついえたとはいえ、少女漫画を丁寧にチェックするなかで僕はまた別のハマりポイントを見つけた。少女漫画に登場する、主人公の憧憬や恋愛の対象であるヒーロー(王子様)である。中学生になり、思春期を迎え、異性の目を気にするようになった僕は、少女漫画のなかでモテモテの王子様の外見的特徴や所作を学び、いや、コピーすることによって、自分も王子様になれるのではないかと考えたのである。

実益がともなうと人は真剣になれる。僕は少女漫画の王子様を研究した。あわせてクラスメートの女子に教えを請い、当時人気だったコバルト文庫の研究にも手をつけた。今、この瞬間に思い出したのは氷室冴子先生の『なぎさボーイ』を参考書とし、学ぼうとしている中学時代の己のニキビ面である。

これらの試みはすべて失敗に終わった。コピーはしょせん劣化コピーにすぎなかった。女子たちの憧れは王子様であって、劣化量産型王子様もどきではなかったのだ。20年後、狩野英孝さんの芸風に触れたとき、僕は劣化王子様時代を目指していた自分の痛い姿を重ねて直視することができなかった……。

母親の少女漫画雑誌好きという環境、不純な動機からの研究という入口から少女漫画にハマっていったわけだが、試みのすべてにしくじったとき、僕は穢れが落ちた純度の高い少女漫画愛好家になっていたのである。

『ときめきトゥナイト』は今でも最高。

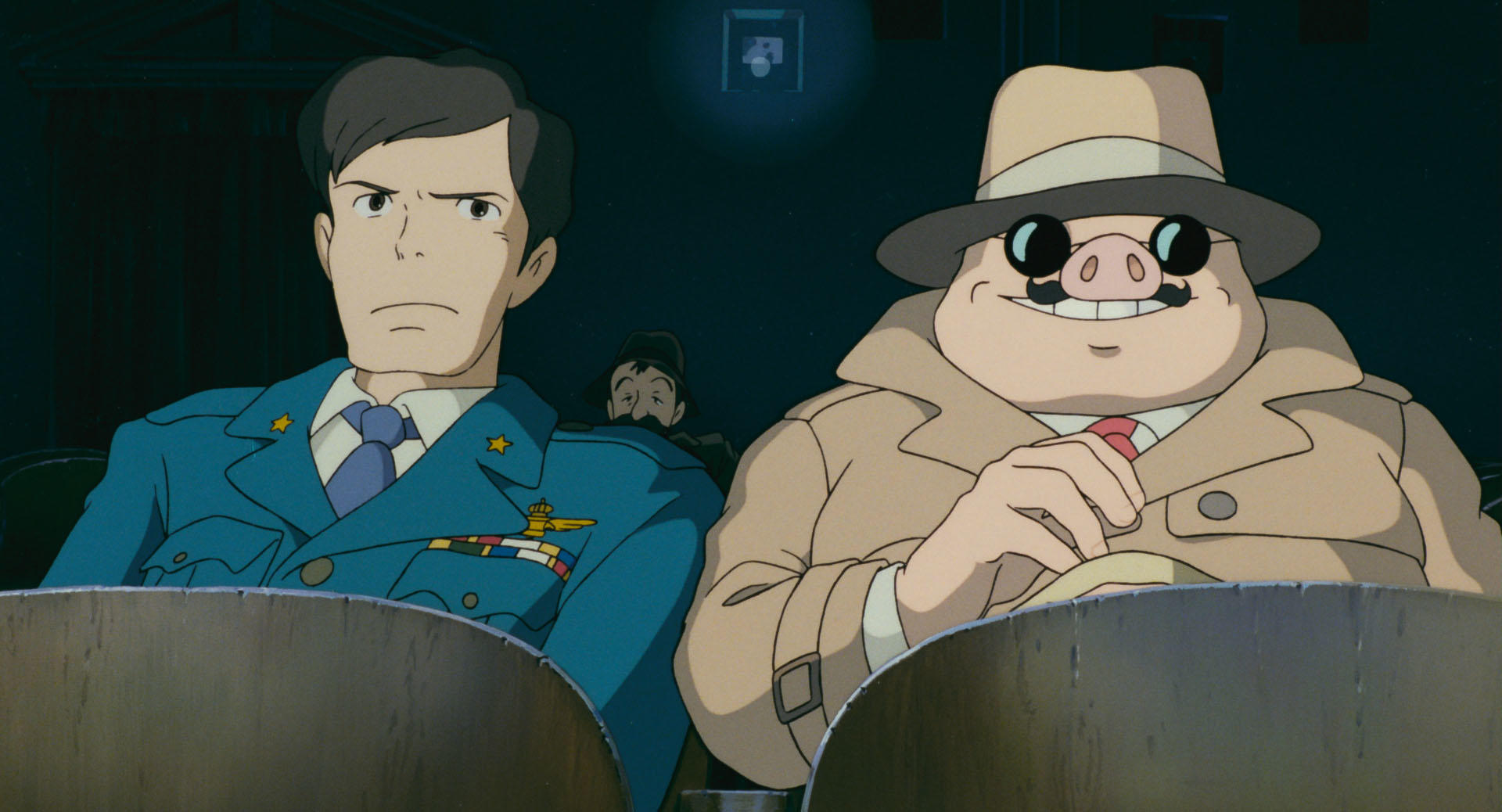

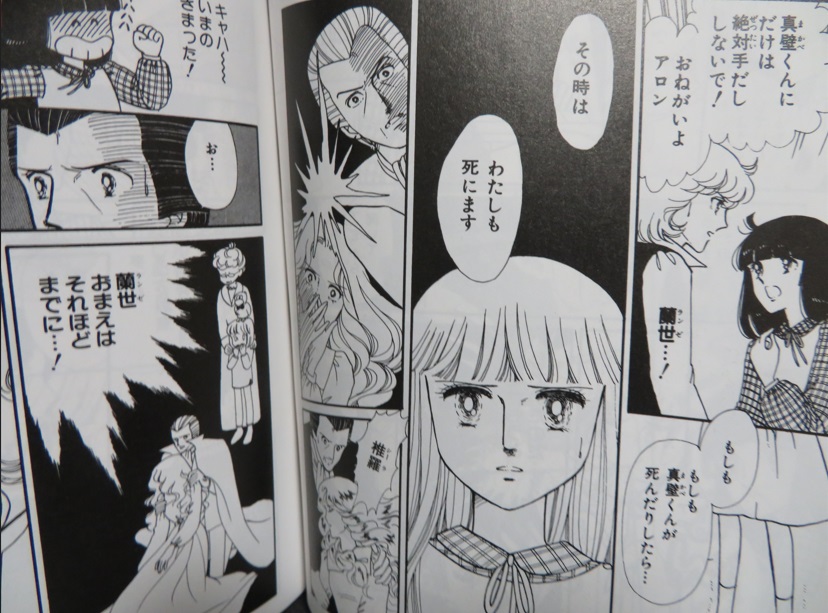

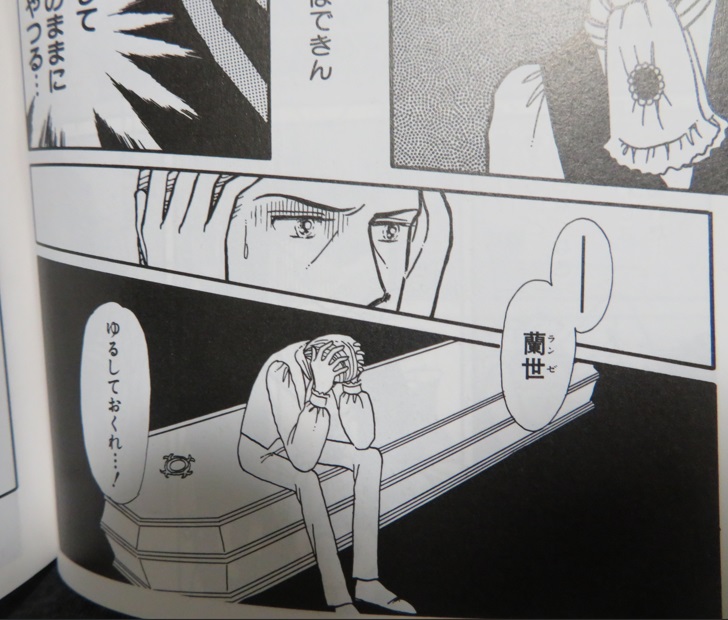

こんな僕が少女漫画史上最高傑作だと考えているのは、池野恋先生の『ときめきトゥナイト』である。主人公・江藤蘭世は中学生の女の子だが実は吸血鬼の父と狼女の母をもつ魔界人の娘。そんな蘭世がクラスの一匹狼、真壁俊に一目ぼれという学園ラブコメで、臨海学校や文化祭などの学校行事のなかで魔界人・蘭世と普通の人間・真壁俊の異種間の恋愛を描いていくかと思いきや、それは序盤だけで実は魔界の存亡をかけた壮大な大河ドラマであったというどんでん返し(?)が素晴らしい作品。第一部の後半は高校生に進学してボクシング部の話になるけれども……。

今回、この文章を書くにあたって原作(文庫版)を久しぶりに一気読みしてみたけれども、めちゃくちゃ面白かった。以前は初期の学園ものから魔界大河ドラマになっても続いていた蘭世と俊のいちゃいちゃにくねくねして読んでいたのですけれども、50をこえたオッサンになってからの再読で『ときめきトゥナイト』が実は一貫して家族愛の話であることに気づいた。人間界と魔界、過去と未来、夢と現実となんでもありの話をシンプルにまとめているのは池野恋先生の技巧なのだけれども、物語の幹になっているのは親子の縁であることに気づいたのである。

たとえば蘭世の父であり吸血鬼の江藤望里は鬼嫁にやられていて情けないオッサン吸血鬼だけれども、娘のピンチには必ずアクションを起こし、娘のためには魔界の大王の命令も従わない漢気を見せるのである。少女漫画のキャラクターで、人間界で暮らしている娘思いの吸血鬼かつ恐妻家のオッサンは他に類を見ない。

この作品の乙女ファンは蘭世と俊の人間界と魔界の存亡をかけた恋愛にキュンキュンしていたと想像するけれども、僕は壮大なスケールで親子三代にわたって描かれる大河ドラマぶりに魅力を感じた。50代男性なので恋愛描写に恥ずかしさを感じることがないといったらウソになるが。

会社人生を通じて人間の悲哀を見てきたので、蘭世のライバルの神谷曜子の雑な扱い(だいたい魔法でヨーコ犬にされる)と俊のライバル役で出てきたはずだがいつのまにかモブキャラになっていた筒井圭吾に、人間の悲哀を見てしまったのも中年ならではの『ときめきトゥナイト』の読み方だろう。あとあと、問題が解決すると次の問題がテンポよく出てくるドライブ感がとても心地よい作品だ。

男性だから少女漫画を楽しめる。

男性だからこそ少女漫画を楽しめる。おっさんになっても少女漫画は楽しむことができる。なぜか。視点がまったく違うからだ。新鮮なのだ。少女漫画の主人公はガールである。もうそれだけで異世界である。大正時代にタイムスリップして命がけで鬼と戦う、なんて大袈裟な舞台装置もなく異世界にトリップできるのだ。楽しすぎる。

主人公ガールが「親友に嫌われたらどうしよー」「憧れのフミコ君に声をかけられちゃったー超ハッピー!」「明日のデート何を着ていこう????」なんてつぶやくだけで僕たちは異世界に放り込まれて冒険に出られるのである。「思春期の女子はこのようなことを考えているのか…」という驚きの連続でもある。海賊を目指して大航海に出ることもなく、日常のなかで不思議とトキメキを見つけられるのだ。こんなコンテンツが他にあるだろうか。ない。

少女漫画を読んでいると、乙女たちが男の子に求めるものが見えてくる。心と精神が美しく、ピュアな目的に向かって進んでいる、幼馴染の男の子。「外見は関係ない」「大事なのは性格」といいながら、その対象は皆長身痩躯まつ毛ビョーンなイケメンであるあたり、現実の厳しさが垣間見える。そのなかで自分が王子様になれなかった理由が明確になるし、乙女たちが憧れる王子様がいかに現実離れしたウルトラスーパーな存在であるかも理解でき、そこらへんにいる男子が相手にされなかった哀しみが胸を打つのである。

少女漫画は厳しい現実そのものである。若かりし頃の僕はすっかり勘違いしていたのだけれども、少女漫画を読んだからといって乙女たちの心はわからないのである。

少女と僕らではアンテナが違う。漫画から発信されるものを違うものとして受け取ってしまう。作中で王子様が言葉もなく「ニコっ…」と寂しげな笑みをたたえていても、それを受ける乙女たちがくねくねする理由が一ミリもわからず、僕らは首をかしげるだけである。このように異文化との邂逅が、男性サイドからの少女漫画というコンテンツの楽しみ方だと思うわけである。昔からあるじゃないですか、意味がわからないけれど面白いというやつが……。ドラゴンボールやワンピースで意味がわからないというシーンはないが、少女漫画には意味がわからない…と首をかしげてしまうシーンが多い。「なぜここがいいシーンっぽい演出で描かれているのだろう?」と仮説を立て、検証して考える楽しみに少女漫画はあふれているのである。

まとめ

久しぶりに『ときめきトゥナイト』を一気に読んでみてわかったのだが、面白い漫画には少年漫画も少女漫画もないのである。少女漫画をテーマに描いてきた文章の結末が「少年も少女もないよー」という身もふたもないものになって申し訳ない。事実だから仕方がない。最近愛蔵版で読んだ池田理代子先生の『ベルサイユのばら』はストーリーものの漫画の最高峰だと再確信したし、萩尾望都先生や竹宮恵子先生の作品群は深く考えさせられ、時代をこえて楽しめる。

僕の周辺にいる同僚や友人たちの多くは少女漫画を読んだことがない人が多い。少女漫画に触れたことのある人も「姉妹が読んでいたからちょっと読んでみた」程度。僕のように少女漫画を通じて王子様研究をした勇者は皆無であった。もったいない。少女漫画というだけで読まないのは大いなる損失だ。そういう人が僕はある意味うらやましい。これから少女漫画という深く面白いものを知るチャンスがあるのだから。

\ よかったらこの記事をシェアしよう! /